농약노출량 산정모델을 활용한 상추 및 들깨 재배 농작업자에 대한 위해성평가

; You Mi Jo1

; You Mi Jo1 ; Jeong-Hyun Lim1

; Jeong-Hyun Lim1 ; Ji-Young Shin1

; Ji-Young Shin1 ; So-Hye Hong1

; So-Hye Hong1 ; Geun-Hwan Gil2 ; Soo-Jin Park1, *

; Geun-Hwan Gil2 ; Soo-Jin Park1, *

초록

본 연구에서는 상추와 들깨에 등록된 농약 49종을 대상으로 농약 노출에 따른 농작업자의 위해성을 평가하였다. 농약 노출량은 농약흡수율과 초기엽면잔류량 적용에 따라 OpEx 모델을 활용하여 산출하였다. OpEx 모델의 기본값(농약 흡수율; 100%, 초기엽면잔류량; 3 μg a.i/cm2)을 적용한 결과, 보호복을 미착용한 경우에는 들깨 등록농약 44품목(89.8%), 상추 등록농약 43품목(87.7%)에서 위해성이 있었다. 보호복 착용시에는 들깨와 상추 등록농약 8품목(16.6%)에서 위해성이 나타났다. 국외 평가보고서의 농약흡수율을 적용한 결과, 보호복 미착용 시 들깨 등록농약 6품목, 상추 등록농약 5품목에서 위해성이 있었으며, 보호복 착용 시 에는 두 작물 모두 1품목(테부펜피라드 유제)에서 위해성이 있었다. 또한, 국내 농약 등록보고서에서 살포직후 잔류량 값을 활용하여 초기엽면잔류량을 적용한 결과 보호복 미착용 시 들깨등록 농약 중 플루벤디아마이드 액상수화제 1품목에서 위해성이 있었으며, 상추 등록농약은 메타플루미존 유제 1품목에서 위해성이 있었다. 반면, 보호복 착용 시 모든 품목에서 위해성이 없었다. 농약흡수율과 초기엽면잔류량을 함께 적용한 결과 모든 품목에서 보호복 착용과 상관없이 위해성이 없었다. 본 연구를 통하여 농약노출량 산정에 필수적인 요인을 반영하여 농작업자의 위해성을 평가하였고, 향후 농작업자의 위해성평가체계를 구축하는데 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract

In this study, risk assessment of exposure of 49 registered pesticides, used lettuce and perilla cultivation, was administered to agricultural workers. The pesticide exposure levels were calculated from the absorption rates and initial dislodgeable foliar residue (DFR 0) using the OpEx model.Applying the default values (absorption rate: 100%, DFR 0: 3 μg a.i./cm²) of the OpEx model showed that 44 pesticides registered for perilla (89.8%) and 43 for lettuce (87.7%) presented risk when protective clothing was not used. When protective clothing was worn, eight pesticides (16.6%) for both the crops still showed risk. Using absorption rates from international assessment reports, six pesticides registered for perilla and five pesticides registered for lettuce posed a risk for no protective clothing, while only one product, viz. tebufenpyrad EC showed risk for both crops when protective clothing was used. the other hand, applying DFR 0 from domestic registration reports, one product (flubendiamide SC) posed a risk for perilla, and one product (metaflumizone EC) posed a risk for lettuce when protective clothing was not used, but none of the pesticides presented any risk when protective clothing was used. When both pesticide absorption rates and DFR 0 were adjusted, no risk was observed across all the 49 registered pesticides, regardless of the usage of protective clothing. This study evaluated the risk to agricultural workers by incorporating the main factors for estimating pesticide exposure levels.In this context, the present study provides foundational data to support the development of a risk assessment framework for agricultural workers’ safety.

Keywords:

Absorption, Agricultural workers, Dislodgeable foliar residue, Pesticide exposure, Risk assessment키워드:

흡수율, 농작업자, 초기엽면잔류량, 농약노출, 위해성평가서 론

농약은 병과 해충, 그리고 잡초 방제에 있어서 매우 중요한 수단으로 활용되고 있으며(Aktar et al., 2009), 노동력 절감과 농산물의 품질향상을 위한 필수불가결한 농업자재이다(Hong et al., 2013). 하지만 농약은 살아있는 생물의 생육억제를 목적으로 개발되었기 때문에 근본적으로 생물학적 독성을 내포하고 있다(Tahir and Anwar, 2012). 따라서 농약 등록기관에서는 환경과 인축에 안전한 농약을 등록시키기 위해 등록 단계에서부터 농약 노출에 따른 위해성평가를 실시하여 안전하게 관리하고 있다. 유럽연합과 미국에서는 다양한 농약노출 예측모델을 활용하여 위해성평가 대상을 농약살포자(Operator), 농작업자(Worker), 거주자(Resident) 그리고 주변인(Bystander)으로 구분하고 있다. 또한, 각 대상은 성인(14~65세)과 유아(1~3세)로 나누어 각각의 위해성평가를 수행하고 있다(EFSA, 2022; US EPA, 2023). 반면, 국내에서는 한국형 노출량 예측모델(Korean Pesticide Operator Exposure Model; Ko-POEM)을 활용하여 농약살포자(Operator)에 대해서만 농약 조제 및 살포 시나리오를 기준으로 이론적 농약노출량을 산정하고, 이를 바탕으로 인체 위해성평가를 수행하고 있다(RDA, 2023).

농작업자란 농약이 살포된 지역에 진입하여 작물을 수확하거나 작물재배를 위한 일련의 작업(제초, 이식, 솎아내기 등)을 수행하는 사람으로 정의된다(Krol et al., 2005). 농작업자는 직접적으로 농약을 살포하지 않기 때문에 농약살포자에 비해 상대적으로 농약노출에 대한 인식이 부족하다. 하지만 농약이 노출된 환경에서 오랫동안 농약에 반복 노출될 경우에 다양한 건강 이상이 보고되고 있기 때문에 이에 대한 관심이 필요하다. Abell et al. (2000)은 농작업자가 잔류농약에 고농도로 반복 노출될 경우 정자의 농도가 약 60% 감소한다고 보고하였고, Kamel et al. (2003)은 농약이 살포된 노지 또는 하우스 농작업자는 신경이상과 관련된 징후가 관찰되며, 농약노출 시간과 신경이상 징후와 상관관계가 있다고 보고하였다. 또한 밀폐된 공간에서 작업하는 하우스 농작업자의 경우 호르몬, 신경계, 호흡기 질환을 포함한 건강 영향이 지속적으로 보고되고 있다(Amoatey et al., 2020; Lee, 2011; Park and Oh, 2008; Xie et al., 2020). 따라서 국내에서도 농약살포자 이외에 농작물을 관리 및 수확하는 등의 농작업을 하는 작업자를 대상으로 농약 노출에 따른 건강위해성평가 및 평가법 체계구축에 대한 관심과 연구가 필요하다.

본 연구에서 적용한 상추와 들깨는 우리 식탁에 자주 오르는 대표적인 작물로서 건강에 대한 관심과 다이어트 식품의 선호에 따라 소비자로부터 크게 각광받고 있다. 또한, 잎을 연속으로 수확하는 작물로서 생육기간이 짧고 잎의 표면적이 넓어 농약 사용 시 부착되는 농약의 양이 많으므로(Han et al., 2012; Kim et al., 2013; Noh et al., 2011) 다른 작물보다 농작업자에 대한 농약 노출이 위해성이 높을 것으로 판단되었다. 따라서 본 연구에서는 국내 농작업자의 농약 노출에 따른 위해성을 평가하기 위해 상추와 들깨에 등록된 농약을 대상으로 농약 노출량을 산정하고 위해성평가를 수행하였다. 또한, 농작업자의 농약노출량 산정에 주요인자인 농약 흡수율(피부, 경구)과 초기엽면잔류량(Dislodgeable foliar residue, DFR 0) 적용에 따른 농약노출량 산정 및 위해성평가를 수행하여 농작업자에 대한 평가체계를 검토하고자 하였다.

재료 및 방법

농약 사용 정보

농작업자 위해성평가 대상농약은 국내 상추와 들깨에 등록된 경엽처리용 품목(상추 등록농약 100품목, 들깨 등록농약 104품목)중 상추와 들깨에 모두 등록된 품목으로 Table 1에서 보는 바와 같이 49개 품목을 대상으로 하였다. 해당 농약의 농작업자노출허용량(Acceptable Operator Exposure Level; AOEL)과 살포물량은 농촌진흥청 고시 농약 및 원제의 등록기준 [별표 4]에 의거하였다. 1 ha당 살포물량은 상추 1,200 L, 들깨는 1,500 L로 설정하였다. 농약의 희석배수는 농약안전정보시스템에 입력된 기준으로 설정하였으며, 여러 개의 희석배수가 있을 경우 높은 농도를 적용하였다.

농작업자 농약 노출량 산정

농작업자 농약노출량은 OpEx (Occupational Pesticide Exposure Model)을 통해 산출하였다(Park et al., 2020). OpEx 모델은 농약의 비식이적 노출량을 추정하기 위해 CropLife EUROPE에서 개발한 Microsoft Excel 기반의 오프라인 계산기로 유럽식품안전청(European Food Safety Authirity, EFSA)의 농약살포자, 농작업자, 거주자, 주변인의 평가지침(EFSA, 2022)에 의거하여 농약 노출량을 산출하는 모델이다. OpEx 모델에서 농작업자에 대한 농약의 총 노출량은 피부노출량과 호흡노출량의 합이었으며 다음과 같은 계산식으로 산출되었다. 피부노출량 = [초기엽면잔류량(μg/cm2) × 유효성분 살포량(kg/ha) × 전이계수(Transfer coefficient, cm2/h) × 작업시간)]/1,000 × 피부흡수율 이었다. 호흡노출량 = 유효성분 살포량(kg/ha) × 작업특이계수(Task specific factor, (mg/h)/(kg/ha)) × 작업시간 이었다. 농작업자의 활동은 상추와 들깨를 수확(reaching, picking)하는 상황으로 설정하였으며, 해당 활동의 전이계수는 1,500 cm2/h, 작업시간은 8시간, 작업특이계수는 0.03 (mg/h)/(kg/ha), 농작업자의 체중은 60 kg 이었다. 한편, 농작업자의 보호복 착용에 따라 농약 노출에 따른 위해성을 알아보기 위해 보호복 미착용시의 농약 노출량과 팔과 다리를 덮은 보호복 및 장갑착용에 따른 농약 노출량을 각각 산정하여 평가하였다.

농작업자 위해성평가 및 평가체계

농작업자에 대한 위해성 정도는 농약노출량과 AOEL의 비를 나타내는 비급성독성 기준값(Reference value non acutely toxic active substance, RVNAS)으로 나타내었다. 즉, RVNAS가 100 보다 크면 위해성이 있고, 낮으면 위해성이 없는 것으로 평가하였다.

농작업자에 대한 위해성평가 체계를 검토하기 위해 3단계로 나누어 위해성을 평가하였다. 1단계에서는 OpEx 모델의 기본값(농약 흡수율; 100%, DFR 0; 3 μg a.i/cm2)을 적용하여 농약노출량을 산정하고 위해성을 평가하였다. 이 중 위해성이 높은 품목에 대해 2단계에서는 농약 흡수율과 DFR 0을 각각 적용하여 평가하였다. 3단계에서는 농약 흡수율과 DFR 0을 함께 적용하여 농약노출량을 산출하고 위해성을 평가하였다.

평가체계를 검토하기 위해 적용한 농약 흡수율은 유럽과 미국 등 국외의 농약 평가보고서에 명시된 값을 사용하였다. DFR 0은 국내 등록신청보고서 중 작물잔류성시험성적의 살포직후 잔류량(0일차)을 발췌하여, 각 작물의 엽무게 및 엽면적 평균을(상추 1장: 6 g, 314 cm2; 들깨 1장: 2 g, 201 cm2) 다음과 같이 대입하여 계산하였다.

DFR 0 (μg/cm2) = 0일차 잔류량(μg/g) × 엽 1장의 평균 무게(g)/평균 엽면적 (cm2)

결과 및 고찰

농작업자의 농약 노출량 산정 및 위해성평가

이론적 농약 노출량을 확인하기 위해 OpEx 모델의 농약흡수율 및 DFR 0의 기본값을 적용하여 산출한 들깨와 상추농작업자의 농약 노출량과 RVNAS 결과를 각각 Table 2와3에 제시하였다.

Risk assessment of pesticides for perilla cultivation worker applying the default values of OpEx model (pesticide absorption, 100%; Dislodgeable foliar residue, 3 μg/cm2)

Risk assessment of pesticides for lettuce cultivation worker applying the default values of OpEx model (pesticide absorption, 100%; Dislodgeable foliar residue, 3 μg/cm2)

보호복 미착용 시 들깨 농작업자에 대해 RVNA 100 이상으로 위해성이 높은 품목은 44품목으로 전체의 89.8% 수준이었다. 이 중 에마멕틴벤조에이트 유제가 RVNAS 13363.0로 위해성이 가장 높았다. RVNAS가 1,000 이상인 품목은 8품목(16.3%)이며, 에마멕틴벤조에이트 유제, 플루벤디아마이드 액상수화제, 메타플루미존 유제, 테부펜피라드 유제, 클로르페나피르 유제, 스피네토람 액상수화제, 스피네토람 입상수화제, 피라클로스트로빈 액상수화제 순이었다. 반면, RVNAS가 100 이하로 위해성이 낮은 농약은 사이아조파미드 액상수화제, 플루디옥소닐 액상수화제, 클로란트라닐리프롤 입상수화제, 클로란트라닐리프롤 수화제, 폴리옥신비수화제 5품목이었다(Table 2). 보호복 미착용 시 상추 농작업자에 대해 위해성이 높은 품목은 43품목으로 전체의 87.7% 수준이었다. RVNAS가 1,000 이상인 품목은 8품목(16.3%)이며, 에마멕틴벤조에이트 유제, 플루벤디아마이드 액상수화제, 클로르페나피르 유제, 메타플루미존 유제, 테부펜피라드 유제, 스피네토람 액상수화제, 스피네토람 입상수화제, 피라클로스트로빈 액상수화제 순이었다. 상추 농작업자에 대해 위해성이 낮은 농약은 들깨 농작업자 결과와 동일한 5품목이었다(Table 3).

상기의 농약 위해성평가 결과와 외국의 위해성평가 보고서에서 제시한 결과는 큰 차이를 보였다. 가장 위해성이 높았던 에마멕빈벤조에이트는 농약살포 당일 농작업을 수행할 경우의 노출한계(Margin of Exposure, MOE)는 920~33,000사이로 평가되었다. 이는 우려수준(Level of Concern, LOC)인 100을 초과하여 위해성이 낮다고 판단되었다(US EPA, 2017). 스피네토람의 경우 분석방법의 한계로 독성학적으로 중요한 대사산물을 검출하지 못하였지만, 이러한 결과를 감안하여도 포도나무를 경작 및 수확하는 농작업자에 대한 위해성 수준은 AOEL 대비 약 30% 수준으로 위해성이 낮다고 보고되었다(EFSA, 2013c). 테부펜피라드는 농작업자가 보호복을 착용하지 않았을 때 AOEL 대비 1143%로 위해성이 있지만, 보호복을 착용할 경우 AOEL 대비 51%로 위해성이 없다고 보고되었다(EFSA, 2008). 메타플루미존은 토마토를 수확을 하는 농작업자가 개인보호복을 착용하지 않아도 AOEL 대비 60% 수준으로 위해성이 낮다고 보고되었다(EFSA, 2013). 플루벤디아마이드와 피라클로스트로빈의 경우 MOE가 LOC 100을 초과하여 농작업자에 대한 우려가 없다고 보고되었다(US EPA, 2012, 2021). 이러한 차이는 OpEx 모델의 초기값을 적용한 위해성평가는 현실적이지 못하다는 점을 시사하며, 농약흡수율과 DFR 0의 기본값이 과도한 것으로 판단된다. Aggarwal et al. (2015)은 295건의 생체 외(in vitro) 농약흡수율 결과를 분석하여 액상농축액 6%, 고상농축액 2%, 모든 희석살포액 30%의 농약흡수율 기본값 적용을 제안하였다. Badawy et al. (2022)은 비용과 시간을 절감할 수 있는 DFR 0 시험법을 제안하였으며, DFR 0 값은 모델의 기본값에 비해 약 30배 낮은 0.1 μg/cm2 수준이라고 보고하였다. Duporté et al. (2024)의 연구결과에서는 사과 농작업자에 대한 DFR 0 값은 1.2 μg/cm2 수준이었다. 따라서 국내 농작업자 위해성평가 제도 도입과 체계구축을 위해서는 현실적인 수준의 기본값의 개발이 선행되어야 한다고 사료된다.

한편, 보호복 착용유무에 따라 농작업자에 대한 위해성평가 결과는 현저한 차이를 보였다. 보호복을 착용한 경우 들깨와 상추 농작업자에 대해 위해성이 높은 품목은 총 8품목으로 전체 16.3% 수준으로 보호복 미착용(87.8~89.8%)에 비해 위해성이 높은 품목의 비율이 현저히 낮았다. 이는 보호복 착용만으로도 농작업자의 농약 노출을 효과적으로 줄일 수 있다는 것을 의미한다. 피부 노출은 농작업자의 주요한 노출경로이기 때문에 다양한 연구에서 손, 팔, 다리 등에 개인 보호장비 착용에 따른 농약 노출 저감효과가 보고되었다. Krieger and Dinoff (2000)는 딸기 수확 시 보호장갑을 착용할 경우 캡탄 수화제에 대해 약 40%의 농약 노출 저감효과를 보고하였고, Spencer et al. (1991)은 토마토를 수확할 때 바지, 긴팔 상의 등의 보호복을 착용하면 클로로탈로닐 노출의 90%가 저감된다고 보고하였다. 이처럼 농약노출에 따른 위해성을 낮추기 위해 보호복의 착용은 필수불가결한 사항이다. 따라서 외국의 농약 관리당국에서는 보호복 착용을 의무화하는 등의 농약노출 저감을 위한 다양한 노력을 하고 있다. 미국 EPA는 농약 사용에 대한 농작업자 보호기준안을 2015년에 발표하여 보호복 착용을 의무화하였고, 농약의 독성별로 최소한의 보호복을 제시하고 있다(US EPA, 2015). 유엔 식량농업기구(FAO)와 세계보건기구(WHO)는 농약 관리 국제 행동강령을 2015년에 발표하여, 농작업 중 농약 노출을 효과적으로 예방하는 보호복 요건을 제시하였다(FAO/WHO, 2015). 또한, 스위스에서는 농약 노출 저감을 위한 커뮤니케이션 도구로 농약 위해성평가 결과를 기반으로한 보호복 그림문자(Pictogram)를 웹으로 제공하는 서비스를 시행중에 있다(Switzerland, homepage). 국내 실태조사에 따르면 보호복 착용의 중요성에 대한 인식은 부족한 상황이다. 장갑과 마스트 등을 항상 착용하는 비율은 남자기준으로 60% 이하였으며, 보호안경의 착용은 5.8%에 불과하였다(Oh et al., 2014). 따라서 국내에서도 농약노출에 대한 위험을 줄이기 위해 보호복 착용과 관련된 제도를 재정비하고, 스위스와 같은 커뮤니케이션 기술을 벤치마킹하여 농약 노출에 따른 위해성을 완화시키기 위한 체계적인 관리기술의 개발이 필요하다고 사료된다.

흡수율 적용에 따른 농작업자의 농약 노출량 및 위해성 평가

OpEx 모델의 기본값을 적용하였을 때, 보호복을 착용하여도 위해성이 높은 품목은 클로르페나피르 유제, 에마멕틴벤조에이트 유제, 플루벤디아마이드 액상수화제, 메타플루미존 유제, 피라클로스트로빈 액상수화제, 스피네토람 액상수화제, 스피네토람 입상수화제, 테부펜피라드 유제 이었다. OpEx 모델은 제형 별 농약 노출량 차이가 없었기 때문에 동일성분인 스피네토람 입상수화제를 제외한 7품목에 대해 농약흡수율 적용에 따른 농약 노출량 산정 및 위해성평가를 수행하였다.

국외 농약 평가보고서에 평가된 농약흡수율은 Table 4와 같았다. 제품 원액의 피부흡수율은 0.2~10%, 희석액은 0.7~100%, 경구 흡수율은 17~80%, 호흡 흡수율은 모든 품목에서 100%로 평가되었다. 상기의 농약흡수율을 적용한 들깨와 상추 농작업자에 대한 농약노출량 및 위해성평가 결과는 각각 Table 5와 6에 제시하였다.

Risk assessment for registered pesticides on perilla with the application of dermal and oral absorption obtained from pesticide evaluation reports

Risk assessment for registered pesticides on lettuce with the application of dermal and oral absorption obtained from pesticide evaluation reports

들깨 농작업자의 경우 테부펜피라드 유제의 잠재적 노출량은 0.32232 mg/kg bw/day로 가장 높았으며, 보호복 착용유무에 따른 RVNAS는 각각 4029.0와 406.3로 보호복 착용유무와 관계없이 위해성이 높았다. 클로르페나피르 유제, 에마멕틴벤조에이트 유제, 플루벤디아마이드 액상수화제, 피라클로스트로빈 액상수화제, 스피네토람 액상수화제는 보호복을 착용하지 않았을 때 RVNAS는 100 이상으로 위해성이 높았으나, 보호복 착용 시 위해성은 낮았다. 메타플루미존 유제의 잠재적 노출량은 0.00304 mg/kg bw/day로 보호복 착용 유무와 상관없이 위해성이 낮았다(Table 5). 상추농작업자의 경우 테부펜피라드 유제의 잠재적 노출량은 0.25758 mg/kg bw/day로 가장 높았으며, 보호복 착용 유무에 따른 RVNAS는 각각 3223.2와 325.0로 보호복 착용 유무와 관계없이 위해성이 높았다. 클로르페나피르 유제, 에마멕틴벤조에이트 유제, 플루벤디아마이드 액상수화제, 스피네토람 액상수화제는 보호복을 착용하지 않았을 때 RVNAS는 100 이상으로 위해성이 높았으나, 작업복 착용 시 위해성이 낮았다. 메타플루미존 유제와 피라클로스트로빈 액상수화제는 작업복 착용 유무와 상관없이 위해성이 낮았다(Table 6).

농약노출에 따른 위해성평가는 전신노출 기준용량(systemic reference dose)을 기반으로 한 AOEL을 기준으로 평가된다. 따라서 피부 흡수율은 농약이 체내로 흡수되는 양을 설정하기 위한 매우 중요한 지표이다. 피부는 우리 몸 전체를 구성하고 있으며 표피, 진피, 피하조직으로 구성된 다층 구조의 기관이다. 피부에 노출된 농약은 표피층을 통과한 뒤 하부진피의 모세혈관에 도달할 수 있으며, 이때 체내 흡수와 순환, 그리고 전신적인 영향을 유발할 수 있다(Ngo et al., 2010). 본 연구결과에서 농약 흡수율 적용에 따라 들깨와 상추 농작업자에 대한 위해성 정도가 큰 차이를 보였다. 이는 농약 흡수율 지표가 농약 노출량 산정에 주요 요인(Main factor)으로 작용하는 것을 의미한다. 이에 따라 국외 선진국에서는 농약 흡수율 적용에 대한 제도적인 기반을 구축하였다. 경제협력개발기구(Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) 및 EFSA에서는 농약 흡수율 시험기준과 방법을 제정하였으며, 농약 흡수율 성적이 없을 경우와 이용가능한 성적이 있을 경우로 구분하여 각각의 단계적 접근법(Tier approach)을 확립하여 공표하였다. 또한, 농약의 제형별 특성에 따라 기본 흡수율 값을 제시하였고, 유사 제형의 흡수율 값을 대입할 수 있는 제형 간 상호인정 방안이 마련되어 있다(EFSA, 2012a; EFSA, 2017; OECD, 2011). 반면, 국내의 경우 아직까지 농약흡수율과 관련한 시험기준과 방법은 고시되어 있지 않으며, 농촌진흥청 고시 농약 및 원제의 등록기준 [별표 12]에 따라 흡수율 기본값을 10%로 적용하고 있다(RDA, 2023). 따라서 국내 농약관리 제도에도 농약 흡수율 적용의 중요성을 인식하고, 시험 기준과 방법 등의 기준마련을 위한 노력이 필요할 것으로 사료된다.

농약 흡수율은 유효성분의 물리화학적 특성과 구조, 유효성분의 농도 및 용해도, 유기 용매나 계면활성제의 존재에 따라 차이를 보인다(Baynes and Riviere, 2010). 따라서 농약 흡수율 시험은 개별 농약 품목에 대해 수행되어야 하는 필수적인 절차이다. 하지만 농약 품목은 그 종류와 제형이 매우 다양하기 때문에 모든 품목에 대해 개별적으로 피부 흡수율 시험을 수행하는 것은 시간과 비용 면에서 비효율적이며, 산업적 비용 부담이라는 현실적 문제를 동반할 수 있다. 따라서 농약 흡수율 평가와 산업적 영향을 균형 있게 조율하는 방안이 필요하다. 이에 대한 대안으로 물리화학적 특성과 제형 조성을 기준으로 품목을 그룹화하여 대표 품목에 대한 평가를 수행하는 방안이 고려될 수 있다. 이를 통해 유사한 특성을 가진 품목간의 상호인정(read-across) 방법을 도출할 수 있으며, 불필요한 비용이 절감될 수 있다. 또한, in vitro 평가법과 컴퓨터 모델링(in silico) 기술을 활용하는 기술을 적극 활용함으로써, 전통적인 생체 내(in vivo) 시험에 소요되는 비용을 절감할 수 있을 것으로 사료된다.

한편, 테부펜피라드는 다른 성분들에 비해 농약 노출량 및 RVNAS가 현저히 높았다. 이는 상기 성분의 흡수율을 평가할 만한 명확한 시험성적이 제공되지 않아 국외 보고서에서 상대적으로 보수적인 농약 흡수율 기본값을 적용하였기 때문으로 사료된다. US EPA는 농약 흡수율 정보가 부족할 경우 옥탄올/물 분배계수(log Pow)와 분자량 값을 바탕으로 피부 흡수율 기본값을 10% 또는 100%를 적용하고 있다(US EPA, 1992). EFSA는 물질의 피부 흡수와 관련된 정보가 없는 경우, 기본값을 최소 10%~최대 100%로 적용할 수 있다고 권고하고 있다(EFSA, 2012a; EFSA, 2017).

초기엽면잔류량(DFR 0)과 적용에 따른 농작업자 위해성 평가

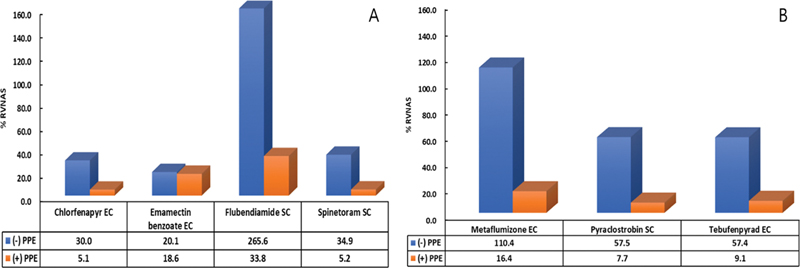

국내 등록신청 보고서 중 활용가능한 농약살포 직후 잔류량(작물잔류 0일차) 값은 상추 등록농약에서 클로르페나피르 유제, 에마멕틴벤조에이트 유제, 플루벤디아마이드 액상수화제, 스피네토람 액상수화제 이었으며, 들깨 등록농약은메타플루미존 유제, 피라클로스트로빈 액상수화제, 테부펜피라드 유제이었다. 각각의 작물잔류 0일차 값과 이를 환산한 DFR 0은 Table 7에 제시하였으며, 이를 적용한 위해성 평가 결과는 Fig. 1에 제시하였다. 상추 등록농약의 경우 플루벤디아마이드 액상수화제에서 보호복 미착용 시 RVNAS가 265로 위해성이 있었으나, 보호복 착용 시 RVNAS가 33.8로 위해성이 없었고, 나머지 클로르페나피르 유제, 에마멕틴벤조에이트 유제, 스피네토람 액상수화제 모두 보호복착용 유무와 상관없이 위해성이 없었다. 들깨 등록농약의 경우 메타플루미존 유제에서 보호복 미착용 시 RVNAS가 110로 위해성이 있었으나 보호복 착용 시 RVNAS는 16.4위해성이 없었다. 피라클로스트로빈 액상수화제, 테부펜피라드 유제는 보호복 착용 유무와 상관없이 모두 위해성이 없었다.

Post-application crop residue levels and estimated initial dislogeable foliar residues for registered pesticides on perilla and lettuce

Risk assessment for registered pesticides on perilla (A) and lettuce (B) with the application of estimated dislodgeable foliar residues.

엽면잔류량은 농약이 건조된 후 잎 안으로 흡수되지 않고 잎 표면에 잔존해 있는 농약잔류물로써, 잎 표면에 농작업자가 접촉하였을 때 피부로 전달될 수 있는 농약의 양을 의미한다(Gunther et al., 1973). 농작업자는 작물을 재배 및 수확하는 과정에서 잎과 피부가 직접 접촉하기 때문에 엽면잔류량은 농작업자의 농약노출량 산정을 위해 필수적인 지표이다. 따라서 해외선진국에서는 농작업자 위해성평가를 위해 엽면잔류량 시험방법 가이드라인을 구축하여 공표하였고, 활용가능한 시험성적이 없을 경우를 대비하여 DFR 0 기본값을 제시하려고 지속적으로 노력하고 있다. 유럽연합에서는 제 7차 프레임워크 프로그램의 일환으로 농약노출량 산정지표 개선에 대한 내용을 담은 BROWSE (Bystander, Residents, Operators and Workers Exposure models for plant protection products)프로젝트를 수행하였으며, 이를 통해 DFR 0을 3 μg a.i/cm2로 제시하였다. 하지만 시험데이터가 부족하고, 시험방법간의 차이로 인한 편차가 크며, 노지작물에 대한 결과가 부족하기 때문에 보다 현실적인 DFR 0 값을 도출하기 위해서는 표준방법으로 수행된 추가적인 시험이 필요하다고 밝히고 있다(EFSA, 2022).

본 연구에서는 상추와 들깨에 대한 농약등록신청 데이터를 활용하여 DFR 0을 산출하였다. 작물잔류량값은 작물을 마쇄한 후 농약을 추출하는 하여 작물 표면에 잔존한 농약뿐만 아니라 작물 내부로 흡수된 농약까지 포함한다. 이에 반해, 엽면잔류량은 작물 표면에 남아 있는 농약의 양만을 정의하므로, 작물잔류량 측정값이 엽면잔류량보다 상대적으로 높을 것으로 판단하였다. 이러한 보수적인 접근은 농작업자 위해성평가에 있어 적절한 방법론으로 사료되며, 추가시험을 통해 엽면잔류량과 작물잔류량 간의 상관관계를 분석하면 기존의 작물잔류량 데이터를 바탕으로 엽면잔류량을 추청하는데 시간과 비용을 줄일 수 있을 것으로 사료된다. Badawy et al. (2021)의 연구에서는 작물잔류량과 엽면잔류량 간의 분해 속도 상관관계를 분석한 결과, 작물잔류량의 분해 속도가 엽면잔류량보다 더 빠르다는 점을 보고하였고, 농작업자 위해성평가에서 작물잔류량 분해 속도를 엽면잔류량 분해 속도의 보수적인 대체값으로 사용할 수 있음을 시사하였다.

흡수율과 초기엽면잔류량(DFR 0)과 적용에 따른 농작업자 위해성평가

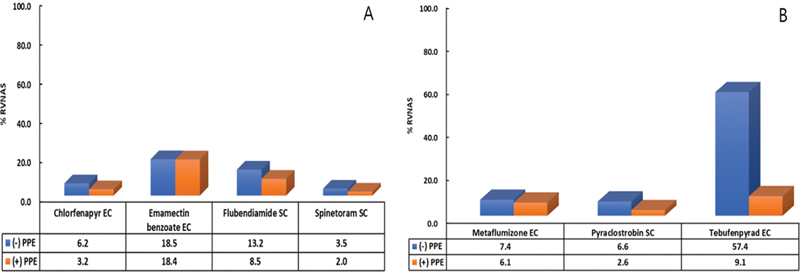

농약 흡수율과 DFR 0을 함께 적용하여 상추와 들깨 등록농약에 대해 농작업자 위해성평가 결과는 Fig. 2와 같았다. 상추 등록농약 클로르페나피르 유제, 에마멕틴벤조에이트유제, 플루벤디아마이드 액상수화제, 스피네토람 액상수화제와 들깨 등록농약 메타플루미존 유제, 피라클로스트로빈 액상수화제, 테부펜피라드 유제 모두 보호복 착용 유무와 상관없이 RVNAS가 100 이하로 위해성이 없었다.

Risk assessment for registered pesticides on perilla (A) and lettuce (B) with the application of dermal and oral absorption and estimated dislodgeable foliar residues.

연구에서는 국내 상추와 들깨에 등록된 농약을 대상으로 농약노출에 따른 농작업자의 위해성을 평가하였다. 비록 농작업자가 농약을 직접 살포하지는 않지만, 농작업 과정에서 작물 표면에 남아있는 농약과의 피부 접촉을 통해 노출될 가능성이 매우 크다. 이에 따라, 농약 흡수율과 엽면잔류량은 농작업자의 농약노출량을 산정하는 데 중요한 변수로 작용하며, 현실적인 농작업자 위해성평가를 위해 반드시 고려되어야 한다. 본 연구는 이러한 필수적인 요소들을 기반으로 농작업자의 위해성평가를 수행하였으며, 이를 통해 농약 관리와 관련된 제도 개선 및 농작업자 위해성평가 체계 구축에 중요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

Acknowledgments

본 연구는 농촌진흥청 국립농업과학원 농업과학기술 연구개발사업 ‘농약 노출 대상에 따른 농약 노출량 산정모델 개발(PJ01598602)’에서 지원받아 수행되었습니다.

저자 이해상충관계

저자는 이해상충관계가 없음을 선언합니다.

References

-

Abell A, Ernst E, Bonde JP, 2000. Semen quality sexual hormones in greenhouse workers. Scand J. Work Environ. Health 26(6):492-500.

[https://doi.org/10.5271/sjweh.573]

-

Aggarwal M, Fisher P, Hüser A, Kluxen FM, Rarr-Dobrzanski R, et al., 2015. Assessment of an extended dataset of in vitro human dermal absorption studies on pesticides to determine default values, opportunities for read-across influence of dilution on absorption. Regul. Toxicol. Pharmacol. 72(1): 58-70.

[https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2015.02.017]

-

Aktar W, Sengupta D, Chowdhury A, 2009. Impact of pesticides use in agriculture: their benefits and hazards. Interdisc. Toxicol. 2(1): 1-12.

[https://doi.org/10.2478/v10102-009-0001-7]

-

Amoatey P, Al-Mayahi A, Omidvarborna H, Baawain MS, Sulaiman H, 2020. Occupational exposure to pesticides and associated health effects among greenhouse farm workers. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 27(18):22251-22270.

[https://doi.org/10.1007/s11356-020-08754-9]

-

Badawy MH, Morgan N, Lewis KA, 2021. Correlation between dietary and dislodgeable foliar (DFR) crop residues decline data; A proposed approach to refine non-dietary risk assessment. Regul. Toxicol. Pharmacol. 127:105049.

[https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2021.105049]

-

Badawy MH, Murnane D, Lewis KA, Morgan N, 2022. Development of a new dislodgeable foliar residue analytical laboratory method for pesticides. Ann. Work Expo. Health 66(8):1070-1080.

[https://doi.org/10.1093/annweh/wxac045]

-

Baynes RE, Riviere JE, 2010. Absorption. pp. 877-892. In: R. Krieger (Eds.). Hayes’s Handbook of Pesticide Toxocology, vol. 1, Elsevier Inc. San Diego, USA.

[https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374367-1.00037-9]

-

Duporté G, Barron E, Bureau M, Le Menach K, Baldi I, et al., 2024. Dislodgeable foliar residue measurements and assessment of dermal exposure to captan for workers in apple orchards. Environ. Sci. Technol. 58(31):13605-13612.

[https://doi.org/10.1021/acs.est.3c10542]

- ECHA, 2012. Chlorfenapyr (PT 8) Assessment Report. Portugal.

- EFSA, 2008. Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance tebufenpyrad. EFSA Scientific Report. Parma, Italy.

-

EFSA, 2012a. Guidance on dermal absorption. EFSA J. 10(4):2665.

[https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2665]

-

EFSA, 2012b. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance emamectin. EFSA J. 10(11):2955.

[https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2955]

-

EFSA, 2013a. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flubendiamide. EFSA J. 11(9):3298.

[https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3298]

-

EFSA, 2013b. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metaflumizone. EFSA J. 11(10):3373.

[https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3373]

-

EFSA, 2013c. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance spinetoram. EFSA J. 11(5):3220.

[https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3220]

-

EFSA, 2017. Guidance on dermal absorption. EFSA J. 15(6): e04873.

[https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4873]

-

EFSA, 2022. Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment of plant protection products. EFSA J. 20(1): e07032.

[https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7032]

- FAO/WHO, 2015. International code of conduct on pesticide management: Guidelines on licensing of public health pest control operators. Geneva Switzerland.

-

Gunther FA, Westlake WE, Barkely JH, Winterlin W, Langbehn L, 1973. Establishing dislodgable pesticide residues on leaf surfaces. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 9:243-249.

[https://doi.org/10.1007/BF01684832]

-

Han SH, Park SK, Kim OH, Choi YH, Seoung HJ, et al., 2012. Monitoring of pesticide residues in commercial agricultural products in the northern area of Seoul, Korea. The Korean J. Pestic. Sci. 16(2):109-120.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2012.16.2.109]

-

Hong SS, You AS, Jeong M, Park KH, Park JY, et al., 2013. Risk assessment of pesticide operator using modified UK-POEM in Korean rice paddy. Korean J. Pestic. Sci. 17(1): 60-64.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2013.17.1.60]

- Joint FAO/WHO Meeting on pesticide residues (JMPR), 2003. Pyraclostrobin. Pesticide residues in food. 275-319. Geneva, Switzerland.

-

Kamel F, Rowland AS, Park LP, Anger WK, Baird DD, et al., 2003. Neurobehavioral performance and work in Florida farmworkers. Environ. Health Perspect. 111(14):1765-1772.

[https://doi.org/10.1289/ehp.6341]

-

Kim HY, Lee, SY, Kim, CG, Choi EJ, Lee EJ, et al., 2013. A survey on the pesticide residues and risk assessment for agricultural products on the markets in Incheon area from 2010 to 2012. Korean J. Environ. Agric. 32(1):61-69.

[https://doi.org/10.5338/KJEA.2013.32.1.61]

-

Krieger RI, Dinoff TM, 2000. Captan fungicide exposures of strawberry harvesters using THPI as a urinary biomarker. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 38:398-403.

[https://doi.org/10.1007/s002449910053]

-

Krol WJ, Arsenault T, Mattina MJI, 2005. Assessment of dermal exposure to pesticides undet “pick your own” harvesion conditions. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 75: 211-218.

[https://doi.org/10.1007/s00128-005-0740-x]

-

Lee WJ, 2011. Pesticide exposure and health. J. Environ. Health Sci. 37(2):81-93.

[https://doi.org/10.5668/JEHS.2011.37.2.081]

-

Ngo MA, O’Malley M, Maibach HI, 2010. Percutaneous absorption and exposure assessment of pesticides. J. Appl. Toxicol. 30:91-114.

[https://doi.org/10.1002/jat.1505]

- Noh HH, Lee KH, Lee JY, Park HK, Park SH, et al., 2011. Characteristics of pesticide residues in leafy vegetables collected from wholesale and traditional markets in Cheongju. Korean J. Pestic. Sci. 15(4):453-462.

- OECD, 2011. Guidance notes on dermal absorption studies, Series on testing and assessment, No. 156 (second edition), Paris France.

- Oh YS, Lee KS, Chae HS, Kim KR, Kim SW, 2014. A study on the wearing condition and satisfaction of pesticide protective clothing. KFCDA 16(4):217-228.

-

Park JS, Oh GJ, 2008. Differences in farmer’s syndrome between greenhouse-melon farmers and rice farmers. J. Agric. Med. Community Health 33(1):27-36.

[https://doi.org/10.5393/JAMCH.2008.33.1.027]

-

Park YK, Oh JA, Shin JY, Lee S, Lee MJ, et al., 2020. Risk assessment on exposure of acetamiprid for agricultural worker in greenhouse. Korean J. Pestic. Sci. 24(3):247-254.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2020.24.3.247]

- Rural Development Administration (RDA), 2023. Criteria for Registration of Pesticides and Active substances, Legislation and Notification Directive for pesticide regulation, Wanju, Korea.

-

Spencer JR, Bissell SR, Sanborn JR, Schneider FA, Margetich SS, et al., 1991. Chlorothalonil exposure of workers on mechanical tomato harvesters. Toxicol. Lett. 55(1):99-107.

[https://doi.org/10.1016/0378-4274(91)90031-Z]

- Switzerland. Web-App Standard for User Protection. https://www.gutelandwirtschaftlichepraxis.ch/de/gute-praxis/umweltschutz-und-anwenderschutz/toolkit-anwenderschutz-pflanzenschutzmittel/webapp/, (Accessed Nov. 20. 2024).

-

Tahir S, Anwar T, 2012. Assessment of pesticide exposure in female population living in cotton growing areas of Punjab, Pakistan. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 89(6):1138-1141.

[https://doi.org/10.1007/s00128-012-0857-7]

- US EPA, 1992. Dermal exposure assessment: Principles and applications. Parma Italy.

- US EPA, 2012. Flubendiamide: Human Health Risk Assessment for Tolerance Increases for the Pome Fruit Group and Apple Pomace. Washington, D.C, USA.

- US EPA, 2015. How to Comply with the 2015 Revised Worker Protection Standard for Agricultural Pesticides: What Owners and Employers Need to Know. Washington, D.C, USA.

- US EPA, 2017. Emamectin (Emamectin benzoate). Human Health Drift Risk Assessment in Support of Registration Review. Washington, D.C, USA.

- US EPA, 2021. Pyraclostrobin: Human Health Risk Assessment for a New Use on Pomegrante. Washington, D.C, USA.

- US EPA, 2023, Guidance for Human Health Risk Assessments for Pesticides. 2023. https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/guidance-human-health-risk-assessments-pesticides#expsoure, (Accessed Jul. 13. 2024).

-

Xie Y, Li J, Guo X, Zhao J, Yang B, et al., 2020. Health status among greenhouse workers exposed to different levels of pesticides: A genetic matching analysis. Sci. Rep. 10:8714.

[https://doi.org/10.1038/s41598-020-65662-1]

Si Young Yang, Toxicity and Risk Assessment Division, National Institute of Agricultural Sciences, Senior Researcher, https://orcid.org/0009-0000-7308-969X, Writing-original draft preparation and Conducted the experiments.

You Mi jo, Toxicity and Risk Assessment Division, National Institute of Agricultural Sciences, Senior Researcher, https://orcid.org/0009-0008-6733-7181, Data analysis and Review.

Jeong-Hyun Lim, Toxicity and Risk Assessment Division, National Institute of Agricultural Sciences, Senior Researcher, https://orcid.org/0000-0003-4524-9689, Data analysis and Review.

Ji-Young Shin, Toxicity and Risk Assessment Division, National Institute of Agricultural Sciences, Senior Researcher, https://orcid.org/0000-0003-3177-161X, Visualization.

So-Hye Hong, Toxicity and Risk Assessment Division, National Institute of Agricultural Sciences, Senior Researcher, https://orcid.org/0000-0001-9958-5552, Experimental planning and Data curation.

Geun-Hwan Gil, Technology Services Division, National Institute of Agricultural Sciences, Senior Manager, https://orcid.org/0000-0001-7978-8985, Conceptualization.

Soo-Jin Park, Toxicity and Risk Assessment Division, National Institute of Agricultural Sciences, Senior Researcher, https://orcid.org/0000-0002-2522-3185, Project administration.