광주지역 유통 로컬푸드직매장 채소류의 잔류농약 안전성 평가(2022-2024)

; 류미금2 ; 박혜민1

; 류미금2 ; 박혜민1 ; 김아윤2 ; 이재린1

; 김아윤2 ; 이재린1 ; 이청미1

; 이청미1 ; 이수연1

; 이수연1 ; 송영선2 ; 양용식1

; 송영선2 ; 양용식1 ; 정혜진1

; 정혜진1 ; 김진영1

; 김진영1 ; 박수정1

; 박수정1 ; 이기성1

; 이기성1 ; 김진희1

; 김진희1 ; 강인숙1 ; 김민지1

; 강인숙1 ; 김민지1

; Migeum Ryu2 ; Hyemin Park1

; Migeum Ryu2 ; Hyemin Park1 ; Ayoon Kim2 ; Jaerin Lee1

; Ayoon Kim2 ; Jaerin Lee1 ; Cheongmi Lee1

; Cheongmi Lee1 ; Suyeon Lee1

; Suyeon Lee1 ; Yeongseon Song2 ; Yongshik Yang1

; Yeongseon Song2 ; Yongshik Yang1 ; Hyejin Jung1

; Hyejin Jung1 ; Jinyeong Kim1

; Jinyeong Kim1 ; Sujung Park1

; Sujung Park1 ; Giseong Lee1

; Giseong Lee1 ; Jinhee Kim1

; Jinhee Kim1 ; Insook Gang1 ; Minji Kim1

; Insook Gang1 ; Minji Kim1

초록

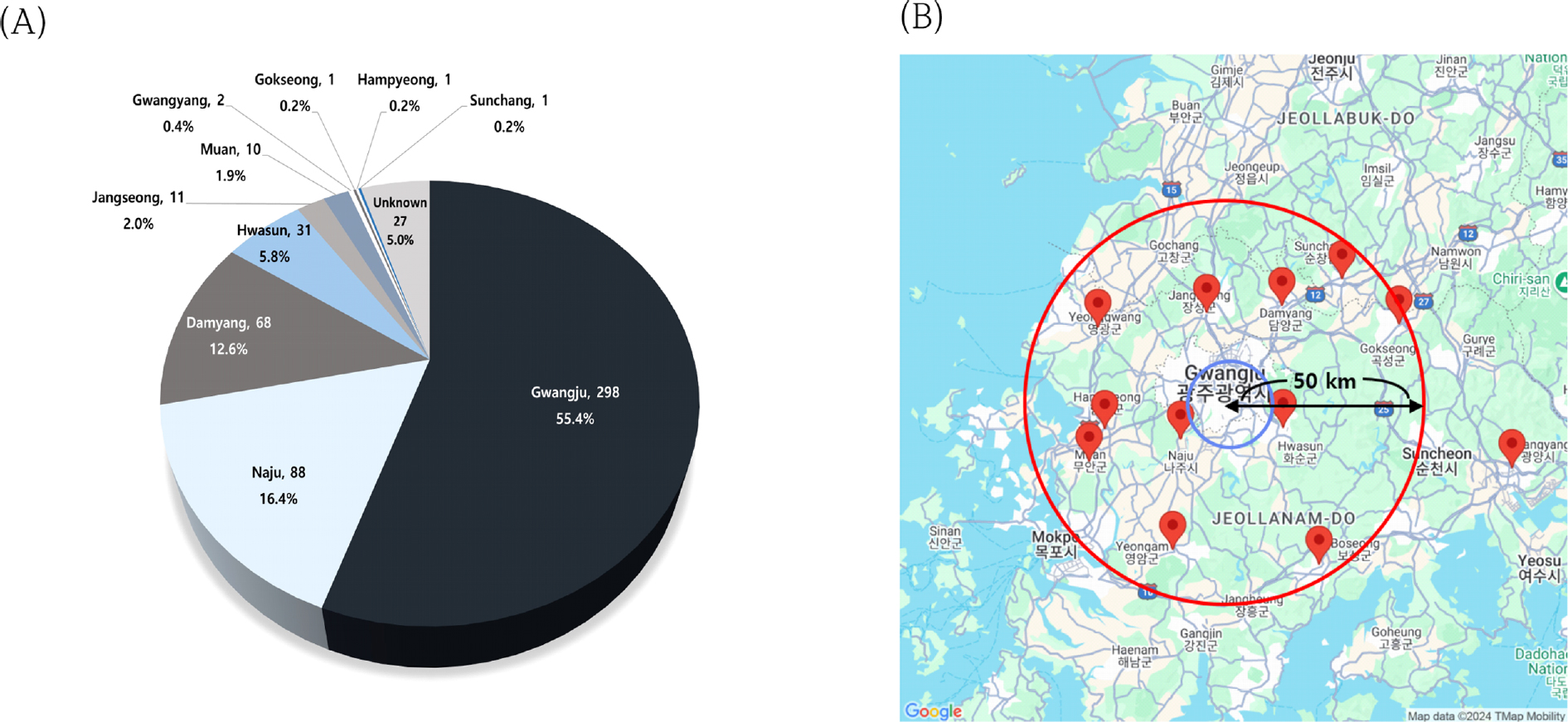

광주지역 로컬푸드직매장에서 구매한 538건의 채소류를 대상으로 QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) 법으로 전처리한 후 LC-MS/MS와 GC-MS/MS를 이용하여 340종의 잔류농약을 분석하였고, 농약 잔류허용기준(MRL)을 초과한 부적합 품목에 대한 위해성 평가를 실시하였다. 채소류의 주요 생산지는 광주지역 (55.4%)으로 확인되었고, 연도별 잔류농약 검출률은 2022년부터 2024년까지 소폭 증가(’22년 41.4%, ’23년 46.2%, ’24년 44.7%)하였으나, 부적합률은 ’22년 3.8%(7건), ’23년 3.3%(6건), ’24년 1.8%(3건)로 매년 감소하였다. 소분류별 잔류농약 검출률은 박과 이외 과채류가 70.5%(부적합률 1.1%)로 가장 높았고, 부적합률은 엽채류가 4.1%(검출률 50.7%)로 가장 높았다. 총 340종 중 종 237종(593회)의 잔류농약이 검출되었으며, 가장 많이 검출된 농약성분은 dinotefuran (51회), fluxametamide (37회), thiamethoxam (36회)이었다. 부적합 농산물 16건 중 16종(18회)의 농약성분이 잔류허용기준을 초과하였으며, phorate가 3로 가장 많았다. 잔류농약 부적합 검출 채소류는 총 12품목이었으며, 무잎과 상추가 각각 3건으로 가장 많았다. 채소류에 대한 위해성 평가 결과 위해지수가 1이하로 모두 안전한 수준으로 확인되었다.

Abstract

Our study sought to analysis 340 types of pesticides and to assess the risk of samples that exceeded maximum residual limits (violated) in 538 vegetable samples purchased from local food markets in Gwangju (2022-2024). The samples were pretreated using the QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) method and analyzed with LC-MS/MS and GC-MS/MS. The vegetables were primarily produced in Gwangju (55.4%) area. The annual detection rates of pesticides increased progressively from 41.4% in 2022 to 46.2% in 2023 to 44.7% in 2024. In contrast the violation rates decreased each year, from 3.8% in 2022 to 3.3% in 2023 to 1.8% in 2024. The highest detection rate of pesticide residues at 70.5% (violation rate; 1.1%) was in ‘Fruiting vegetables other than Cucurbits’. The ‘Leafy vegetables’ had the highest violation rate at 4.1% (detection rate; 50.7%). A total of 237 (593 times) out of 340 pesticide residues were detected. The most frequently detected pesticides were dinotefuran (51), fluxametamide (37), and thiametoxam (36). A total of 16 samples had violated, involving 16 pesticide residues that were detected 18 times. Phorate was the most common pesticide to be detected three times. A total of 12 items had violated, and radish leaves and lettuce were produce in which pesticides were most frequently detected (3 times each). In the risk assessment contaminated vegetables, the ‘Hazard index’ was below 1 and was confirmed as a safe level.

Keywords:

Local food, Pesticide residues, Risk assessment, Vegetables키워드:

로컬푸드, 채소류, 잔류농약, 위해성 평가서 론

로컬푸드는 농산물의 대량생산·유통 체계 및 글로벌화로 인해 발생한 먹거리 안전성 문제와 환경오염 문제를 해결하기 위한 대안으로 등장했다. 로컬푸드 운동은 농산물의 짧은 유통(SSC, Shot Supply Chain)이 우리의 식탁을 지키고, 지속적인 농업을 가능하게 한다는 인식에서 시작되었고, 세계적으로 지산지소(일본), 공동체지원농업(CSA, 미국), 슬로 푸드(이탈리아) 등이 생겨나기 시작했다(KREI, 2021, Weon et al., 2015). 로컬푸드는 각 나라마다 거리의 차이는 있지만 생산과 소비가 지역의 생활권 범위 내에서 이루어지거나 소비지로부터 50~100 km 이내(우리나라)에서 생산되는 농산물을 의미한다. 이는 생산자와 소비자 간의 직거래를 통해 신선하고 안전한 식품을 제공하고 지역 경제를 활성화하는 것을 목표로 하고 있으며, 지역 공동체의 사회적 관계 형성과 환경적 지속 가능성에도 기여한다(Lee, 2019).

로컬푸드는 동일 지역 내에서 생산되고 생산자가 명확하여 생산자와 소비자 사이의 신뢰 관계가 형성될 수 있어 안전한 먹거리 체계를 구축할 수 있는 종합적인 유통구조이다 (aT, 2019). 정부에서는 2013년 ‘농산물 유통구조 개선 정책’을 통해 농산물의 유통비용 절감과 소비자의 신뢰를 강화하려는 노력을 본격화하였고, 농협을 중심으로 로컬푸드직매장 설치 지원을 추진하였다. 그 결과 2012년 전라북도 완주군의용진농협 로컬푸드직매장 개설 이후 2013년 32개소(매출액 317억원)에서 2020년 554개소(매출액 7,143억원)로 매장 수와 매출액이 지속적인 증가추세를 보이고 있다(KREI, 2021; Yu and Um, 2022).

그러나 농업 현장에서는 농산물 생산량 저하와 노동력 문제 등으로 인해 농약의 사용이 필수 불가결하여 유통 농산물의 잔류농약 문제가 항상 중요한 위해요인으로 작용하고있다(Kim et al., 2014, Ryu et al., 2020). 그래서 식품의약 품안전처는 식품의 안전성과 국제 무역의 신뢰성을 확보하기 위해 식품 내 농약의 잔류허용기준(Maximum Residue Limits, MRLs)을 설정해 관리하고 있으며, 위해도 평가 및 안전성 검사를 통해 국민 건강 보호에 최선을 다하고 있다(MFDS, 2024a). 또한 2019년부터는 농약 허용물질목록관리제도 (Positive List System, PLS)를 전면 시행해 비의도적 오염까지 관리하고 있으며, 2021년 10월 1일부터 신속하고 정확한 검사방법으로 기존보다 더 많은 농약성분을 동시에 처리할 수 있는 QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) 전처리법을 도입하여 안전관리를 강화하에 노력하고있다(MFDS, 2021).

현재 유통 농산물에 대한 안전관리는 지방식품의약품안전청과 각 시‧도보건환경연구원에 의해 지속적이고 체계적으로 이루어지고 있다. 하지만 주로 도매시장 등 대형 유통체인 등의 농산물에 대한 수거‧검사에 집중되어 있는 실정이다. 이는 광주지역 유통 농산물 잔류농약 검사 중 도매시장 등 유통 농산물의 검사 건수가 4,002건인 것에 비해 로컬푸드직매장 판매 농산물은 220건에 불과한 것으로도 짐작할 수 있다(GHERI, 2024). 뿐만아니라 그동안 광주지역의 농산물에 대한 안전성 조사도 주로 전체 농산물 위주로 조사되어 왔으며, 경기지역 등 대부분의 지역에서도 유사한 경향을 보여 로컬푸드직매장 농산물에 대한 잔류농약 실태조사 분석자료는 부족한 실정이다(Lim et al., 2024; Son et al., 2023; Yang et al., 2017). 이에 본 연구에서는 QuEChERS법 도입 이후 2022년부터 2024년까지 광주지역 로컬푸드직 매장 판매 농산물 중 채소류를 대상으로 잔류농약 조사 결과를 비교‧분석하고, 농약 잔류허용기준 초과 채소류에 대한 위해도 평가를 통해 로컬푸드 농산물의 안전관리를 위한 기초자료를 제공하고자 하였다.

재료 및 방법

실험재료

2022년 1월부터 2024년 12월까지 광주지역 로컬푸드직매장에서 판매되는 채소류 538건을 구매하여 잔류농약을 조사하였다. 검체 구매 장소는 광주소재 농협 8곳(서구 1, 북구 6, 광산구 1)과 농협하나로마트 1곳(광산구) 등 농협이 설립‧ 운영하는 9곳과 지방자치단체에서 설립‧운영하는 광주남구 로컬푸드재단 1곳(남구) 등 총 10곳의 로컬푸드직매장이었다. 검체의 소분류별 수거 건수와 비율을 보면 엽채류, 엽경 채류, 박과 이외 과채류, 근채류, 박과 과채류, 결구엽채류 순이었다(Table 1).

표준품 및 시약

분석대상 잔류농약은 총 340종(GC-MS/MS 161종, LCMS/ MS 179종; Table 2)으로, AccuStandard (New Heaven, USA)로부터 표준용액을 구매하였으며, 이를 acetonitrile (Merck, Darmstadt, Germany)로 희석하여 사용하였다. 시료의 추출액의 분배 및 정제를 위해 CHROMATIFIC (Heidenrod, Germany)사의 QuEChERS Extraction Kit (4 g MgSO4, 1 g NaCl, 1 g Na3Citrate, 0.5 g Na2HCitrate)와 Clean-up Kit (150 mg PSA, 900 mg MgSO4)를 사용하였고, 멤브레인필터(PTFE, 0.2 μm × 13 mm, Whatman, Dassel, Gremany)로 여과하여 최종 시험용액으로 하였다.

시료의 전처리와 기기분석

시료 전처리 및 잔류농약 340종에 대한 분석은 식품의약 품안전처에서 발행한 식품공전 7.1.2.2 다성분 시험법-제2법에 따라 수행하였다(MFDS, 2021). 채소류 시료는 분쇄기 (Blixer 5 plus, Robot coupe, Vincennes Cedex, France)를 이용하여 균질화한 후 원심분리관(50 mL)에 10 g을 정밀히 달아 넣고 acetonitrile 10 mL를 넣은 뒤 교반기(CM-1000, EYELA, Tokyo, JAPAN)에서 2,000 rpm으로 1분간 교반하고, 여기에 다시 QuEChERS Extraction Kit를 첨가하여 5분간 더 교반하였다. 시료는 원심분리기(Avanti J-15R, Beckman coulter, Brea, USA)에서 4,000 G로 4oC에서 10분간 층분리를 진행하였다. 분리된 상층액 6 mL를 QuEChERS Clean-up Kit (15 mL polypropylene centrifuge tube)에 넣고 강하게 교반하고 다시 원심분리하였다. 층분리된 상층액은 0.2 μm 멤프레인필터로 여과하여 분석을 위한 시험용액으로 사용하였다. 분석에 사용한 기기는 GC-MS/MS (7000D, Agilent, CA, USA) 및 LC-MS/MS (4500, ABSciex, Santa Clara, USA)였고, 기기 분석조건은 Table 3, 4와 같다.

유효성 검증

분석방법에 대한 유효성 검증은 유통 농산물에서 부적합으로 판정된 농약성분을 대상으로 식품의약품안전평가원 (National Institute of Food and Drug Safety Evaluation, NIFDS)에서 발행한 식품 등 시험법 마련 표준절차에 관한 가이드라인(NIFDS, 2016)과 식품공전 잔류농약분석법 실무 해설서(NIFDS, 2023)에 따라 실시하였다. 검량선의 직선성은 GC-MS/MS와 LC-MS/MS에서 0.01-0.10 mg/kg 농도로 제조한 혼합 표준용액의 결정계수(Coefficient of Determination, R2)로 확인하였다. 검출한계(Limit of Detection, LOD)와 정량한계(Limit of Quantification, LOQ)는 7반복 측정한 결과를 바탕으로 계산하였다. 회수율은 NIFDS(2016)의 가이드라인에서 제시된 잔류농약 시험법 검증을 위한 채소류의 대표 작물인 배추의 무검출 검체에 농약 잔류허용기준을 초과(Table 5)한 농약성분의 인증표준물질을 0.01, 0.05, 01 mg/kg로 각각 처리한 후 5회 반복 시험하여 측정하였다.

LOD = 3.3σ / S

LOQ = 10σ / S

σ = The standard deviation of response

S = The slope of the calibration curve

위해성 평가

농약 잔류허용기준을 초과한 농약성분을 대상으로 노출평가를 실시하고, 위해지수(hazard index, HI)를 산출하였다 (MFDS, 2023). 국민평균체중(66.76 kg)은 2022년도 통계청 발표자료를 적용하였고(KOSIS, 2022), 부적합 채소류의 농약 잔류량(mg/kg)과 2021년 국민영양통계자료(KHIDI, 2022)의 농산물 일일평균섭취량자료를 이용하여 일일섭취추정량 (Estimated Daily Intake, EDI, mg/kg b.w./day)을 산출하였다. 농약성분의 일일섭취허용량(Acceptable Daily Intake, ADI, mg/kg b.w./day)은 식품의약품안전처의 잔류물질정보자료 (MFDS, 2024b)를 사용하여 위해지수를 산출하였다.

Hazard Index (HI) = EDI / ADI

결 과

생산지별 검사 현황

검사에 사용된 채소류는 모두 10개 지역에서 생산된 것으로 확인되었고, 수거된 채소류의 지역별 소분류 현황은 Table 6과 같았다. 생산지 비율은 광주가 전체 채소류 중 55.4% (298건)로 가장 많았고, 차례로 나주 16.4%(88건), 담양 12.6% (68건) 그리고 화순 5.8%(31건) 등의 순이었으며, 이들 4개 지역이 90.1%(485건)를 차지하였다(Fig. 1). 또한 생산지 미 확인 검체를 제외한 모든 채소류가 광주광역시를 기준으로 반경 50~100 km 이내 이거나 동일한 시·도 내에서 생산된 농산물로(Fig. 1) 로컬푸드의 정의에 부합되는 것으로 확인되었다(Lee, 2019).

유효성 검증

농약잔류허용 기준을 초과한 부적합 검체의 농약성분을 대상으로 유효성 검증을 실시하였다(Table 5). 각 농약성분의 검량선 결정계수(R2), 검출한계(LOD), 그리고 정량한계(LOQ)는 각각 0.9975~0.9999, 0.001~0.003 mg/kg과 0.001~0.010 mg/kg으로 확인되었으며, 회수율은 0.01 mg/kg에서 74.4~118.2%, 0.1mg/kg에서 83.4~103.1%, 그리고 0.5mg/kg에서 89.4~109.6%였다. 회수율 범위와 정밀성 확인 결과 Table 7에서와 같이 식품공전 잔류농약 분석법 실무해설서에서 제시된 기준 (NIFDS, 2023)에 모두 적합하였다.

잔류농약 검사 결과

로컬푸드직매장 판매 채소류 538건을 대상으로 잔류농약 340항목을 검사하였다(Table 8). 전체 잔류농약 검출률은 44.1%(237건)로, QuEChERS법이 도입되기 이전 동일 지역에서 수행한 Kim 등(2021)의 선행연구(’17년~’19년)에서의 결과인 15.7%(319건 중 50건 검출) 보다 2배 이상 높은 것으로 확인되었다. 이는 QuEChERS법의 도입(MFDS, 2021)으로 본 기관의 검사 항목이 228종에서 340종으로 증가함에 따라 기존에는 분석하거나 분석되지 않았던 새로운 37종의 농약성분이 149건의 검체에서 추가로 검출된 것이 주요한 요인으로 판단된다. 검출된 농약성분은 총 593회(237건, 94종)로 확인되었으며, 이 중 263회(44.4%)가 QuEChERS법 도입 이후 새롭게 검출된 항목으로 법 개정 이후 농산물에서 더 많은 종류의 잔류농약성분에 대한 분석이 가능하게 된것으로 사료된다. 그러나 울산지역(’21년 10월~’22년 12월)과 경기 서부지역(’22년 1월~’23년 7월)의 로컬푸드직매장에서 판매되는 채소류의 잔류농약 검출률이 각각 20.7%(Kim et al., 2023), 29.2%(Son et al., 2023)으로 광주지역의 QuEChERS법의 도입 이전 검출률보다 조금 높은 것으로 확인되어 차이를 보였다. 하지만 판매되는 모든 농산물을 대상으로 이루어진 검사가 아니며, 소량 납품되는 로컬푸드 특성상 최소 검체 채취량(1 kg) 이상의 농산물만 수거가 가능하다는 것 등 검사의 한계성과 이상기후나 재배 품목의 지역적 특성 등 알 수 없는 여러 요인들이 검출률에 영향을 미칠 수 있어 단순히 농산물 안전성에 대한 지역별 검출률의 대소를 비교하기는 어려운 것으로 판단된다.

잔류농약의 연도별 검출률은 Table 8에서와 같이 2022년 41.4%, 2023년 46.2%, 그리고 2024년 44.7%로 40% 이상의 검출률을 보였고, 2022년을 기준으로 2024년까지 소폭 증가하였으나 QuEChERS법 도입 이후(’21년 10월~’22년 12월) 광주지역 유통 농산물 전체 잔류농약 검출률인 53.9% (Lim et al., 2024)보다는 낮은 것으로 확인되었다.

농약 잔류허용기준을 초과한 부적합 검체는 총 16건(3.0%)으로 선행 연구 결과인 2017년-2019년 3건(0.9%) (Kim et al., 2021)인 것과 비교해 부적합률이 3배 이상 높았고, 광주 지역 도매시장 및 유통 농산물에 대한 부적합률 1.7%(’20년 1.0%, ’21년 1.4%, ’22년 2.8%)보다도 높았다(Lim et al., 2024). 그러나 본 연구에서는 부적합이 2022년~2024년 7건(3.8%) → 6건(3.3%) → 3건(1.8%)으로 매년 감소하고 있는 것으로 확인되었다. 이는 PLS제도와 QuEChERS법의 도입으로 신속 검사 가능 농약성분의 확대와 농약 잔류허용기준 강화로, 선행연구의 2019년 PLS 기준 적용에 의한 부적합이 1건(무잎)인 것과 비교했을 때 본 연구에서는 모두 13건(14회)으로 증가하여 부적합 결과의 증가가 QuEChERS법에 의한 영향이 있었을 것으로 판단된다(Table 9).

전체적인 채소류의 잔류농약 검출률은 조사기간 동안 매년 상승하였음에도 부적합률은 오히려 감소한 것으로 확인 되었다. 이는 농산물 관련기관과 지자체 등의 지속적인 노력과 지역 농민들의 농약 안전사용기준 준수 등 안전한 농약 사용에 대한 인식 개선이 주요하게 작용한 것으로 사료된다(An et al., 2019).

농산물 품목별 잔류농약 검사 결과

채소류의 소분류별 잔류농약 검출률은 박과 이외 과채류에서 평균 70.5(66.7~72.4)%로 가장 높았고, 그 다음 엽채류 50.7(48.8~50.7)%, 박과 과채류 45.9(15.4~66.7)%, 엽경채류 35.1(30.6~40.5)%, 근채류 8.5(0~20)%, 그리고 결구엽채류 5.3(불검출~14.3)% 순이었다(Table 8). 소분류별 검출률 순서는 QuEChERS법 도입 이전 선행연구에서의 결과(Kim et al., 2021)와 동일한 것으로 확인되었다. 타지역 검출 결과와 비교해 보면 일부 차이는 있지만 울산지역(Kim et al., 2023)과 경기 서부지역(Son et al., 2023) 그리고 서울 북부지역(Kwak et al., 2024)의 검출률 순서가 모두 유사한 경향을 보였다.

연도별 검출률을 검사 건수와 비교해 보면 매년(’22년~’24년) 검사 건수가 20건 이상인 엽채류, 엽경채류, 박과 이외 과채류에서는 검출률에 큰 변동이 없는 것으로 확인되었고, 박과 과채류도 2022년(15.4%)을 제외하고 2023년 (60.0%)과 2024년(66.7%)의 검출률이 유사하였다. 반면,근채류는 검출률이 2022년 20.0% 였지만 2023년과 20224년에는 각각 불검출과 5.6%로 낮았고, 결구엽채류는 2024년 1건을 제외하고는 잔류농약이 검출되지 않아 소분류 중 가장 낮은 검출률을 보였다.

세부 품목별로 살펴보면 총 51개 품목 중 31개 품목에서 잔류농약이 검출되었는데 그중 검사 건수가 10건 이상인 품목은 18개로, 피망이 90.9%로 가장 높은 검출률을 보였고, 고추(76.7%), 가지(70.8%), 오이(66.7%), 무잎(66.7%), 엇갈이배추(56.4%), 토마토(52.2%), 상추(51.7%), 파(47.1%), 시금치(36.8%), 갓(36.4%), 부추(36.4%), 호박(31.3%), 고구마줄기(20.0%), 당근(18.2%), 양파(12.0%), 양배추(6.7%) 순이었다. 반면 근채류인 무(뿌리)에서는 15건 검사 중 단 1건도 검출되지 않았다. 다음으로 검사 건수가 10건 미만인 품목은 총 33개로 그중 14품목 33건에서 잔류농약이 검출되었고, 검출률은 20.0~100.0%로 높게 나타났다. 그러나 이는 검사 건수가 적어 상대적으로 검출률이 높게 나타난 결과로 판단되며, 나머지 19개 품목의 45건에서는 잔류농약이 검출되지 않았다(Table 10).

잔류농약 기준을 초과한 부적합률은 3.0%로 확인되었다. 연도별 부적합률은 2022년 3.8%, 2023년 3.3%, 그리고 2024년 1.8%로 매년 감소하고 있는 경향을 보였다(Table 8). 소분류별 부적합률을 살펴보면, 엽채류가 4.1%(9건)으로 가장 높았고, 엽경채류 3.5%(4건), 박과 과채류 2.7%(1건), 근채류 1.7%(1건), 그리고 박과 이외 과채류 1.1%(1건) 이었으며, 결구엽채류에서는 부적합이 검출되지 않았다. 부적합 품목은 무잎(3건), 상추(3건), 청경채, 고추, 오이, 쑥갓, 파, 미나리, 시금치, 부추, 고구마줄기, 그리고 당근 등 16건(12품목)으로 확인되었다. 부적합 검출된 채소류는 검출률과 달리 엽채류와 엽경채류에서 높게 확인되었는데, 이는 짧은 생육 기간과 넓은 잎을 가지는 생물학적 특성으로 인해 재배 과정 중 살포된 농약의 부착량이 많고, 상대적으로 비, 바람, 광분해 등 환경조건에 의해 제거가 잘되지 않아 잔류할 가능성이 높기 때문이라는 보고들(Chio et al., 2004; Noh et al., 2011; Yi et al., 2020)에서와 같은 이유로 판단된다. 반면 가장 높은 검출률을 보였던 박과 이외 과채류는 부적합률이 1.1%로 부적합 검출이 없었던 결구엽채류를 제외하고 가장 낮은 것으로 확인되었다(Table 8).

품목별 부적합률은 검사 건수가 적은 미나리(5건), 청경채 (7건), 쑥갓(7건) 등 3품목의 부적합률이 20.0%, 14.3%, 그리고 14.3%로 가장 높았으며, 그 외 품목들은 모두 검사 건수가 10건 이상이었고, 부적합률은 2.0~10.0%로 확인되었다(Table 10). 부적합 건수가 가장 많은 엽채류 중 무잎과 상추에서는 부적합 검체가 각각 3건씩으로 가장 많았으나, 전체 검사 건수 또한 많아 상대적으로 낮은 부적합률(무잎 10.0%, 상추 5.0%)을 보였다. 박과 이외 과채류인 고추는 전체 30건의 검사 중 23건에서 118회의 잔류농약이 검출되어 검출률이 76.7%로 높았으나, 단 1건에서 부적합이 발생해 3.3%의 부적합률을 보였다. 그러나 고추는 1건에서 무려 13 종류의 잔류농약이 검출되는 등 채소류 중 중복 검출이 가장 많았고, 또한 시료 한건당 검출 농약 빈도가 평균 5.1회로 분석 대상 중 가장 높게 확인되었다. 이는 고추에서 잔류농약 검출 빈도가 가장 높았다는 선행연구(Kim et al., 2021)의 결과와 유사하였다. Son 등(Son et al., 2023)에 따르면 고추가 다른 채소류에 비해 생육기간이 상대적으로 길어 병충해에 발생 가능성이 높고, 농약에 노출될 기회 또한 많기 때문인 것으로 보고 있다. 따라서 농약의 안전사용기준 준수 등 안전한 사용을 위한 관리가 더욱더 필요할 것으로 판단된다.

농약성분별 잔류농약 검사 결과

잔류농약이 검출된 농산물 237건에서 94종의 농약성분이 총 593회 검출되었다. 검출 빈도가 10회 이상인 성분은 dinotefuran 등 모두 17종으로 총 348회 검출되었으며, 10회 미만 검출된 농약성분은 pyraclostrobin (9회) 등 77종으로 총 245회 검출되었다(Table 11). 검출 빈도가 높은 상위 17종 중 살충제 성분은 13종(dinotefuran, fluxametamide, thiamethoxam, pyridaben, flonicamid, chlorfenapyr, clothianidin, chlorantraniliprole, fluxapyroxad, cyantraniliprole, etofenprox, fludioxonil, imidacloprid)이었고, 살균제 성분은 총 4종 (azoxystrobin, fluopyram, terbufos, carbendazim)으로 확인 되었다.

농약성분 중 가장 많이 검출된 dinotefuran은 모두 18개품목에서 51회(고추 9회, 엇갈이배추 7회, 상추 6회, 그 외 15품목 29회) 검출된 것으로 확인되었다. Dinotefuran은 네오 니코티노이드(neonicotinoid) 계열의 침투성 살충제로 진딧물, 총채벌레 등에 사용된다(Kwak et al., 2024). 네오니코티노이드계 살충제는 신경 자극성 살충제로 침투이행성이 강해 기존 유기인계, 카바마이트계, 그리고 합성 피레스로이드계 성분에 저항성을 가진 해충에 대해 효과가 좋고, 뿌리에 흡수되어 장기간에 걸쳐 식물 전체에 효과를 발휘하는 특징이 있는 저독성 농약으로, 90년대 이후 주로 사용되고 있으며(Hwang et al., 2020; Kwak et al., 2024; Kim et al., 2024; Lim et al., 2024), 본 연구에서도 dinotefuran(51회), thiamethoxam( 36회), chlothianidin(19회), imidacloprid(10회), acetamiprid( 5회) 등의 농약성분들이 총 121회(20.4%) 검출되는 등 큰 비중을 차지하고 있어 농작물 재배 시 빈번하게 사용되는 것으로 확인되었다. 그다음으로 많이 검출된 농약성분은 fluxametamide으로 11개 품목에서 37회(고추 10회, 상추 6회, 엇갈이배추 5회, 그 외 8품목 16회) 검출되었다. Fluxametamide는 이속사졸린(isoxazoline) 계열 광범위 살충제로 γ-aminobutyric acid (GABA)-gated chloride channels (GABACls) 작용을 저해하여 나비, 총채벌레, 진드기, 파리 등 다양한 곤충에 높은 살충 활성을 보이는데(Asahi et al., 2018) 본 연구에서도 37회 검출되어 농작물에 많이 사용되는 것으로 확인되었다.

농약 잔류허용기준을 초과한 농약성분은 총 16종으로 그 중 살충제 성분이 9종(buprofezin, cyflumetofen, dimethoate, imicyafos, omethoate, phenothrin, phorate, pyflubumide, pyridaben), 살균제 성분이 6종(boscalid, carbendazim, cyprodinil, metconazole, pyraziflumid, tebuconazole), 그리고 제초제 성분이 1종(pendimethalin)인 것으로 확인되었다.

Phorate(3회 부적합 검출)는 농약 잔류허용기준을 가장 많이 초과한 농약성분으로 무잎에만 기준이 설정되어 있으며, 상추와 시금치에서는 기준이 정해져 있지 않은 PLS 기준 성분이었다. Phorate는 유기인계 화합물로 농업에서 토양 및 침투성 살충제로 딱정벌레나 진드기와 같은 수액을 먹는 곤충을 방제하기 위해 사용되며(Mahajan et al., 2006), terbufos와 같이 주로 농작물을 심기 전 토양에 살포하는 농약성분으로 이들이 농작물에 잔류하여 부적합 검출되는 경우가 많이 발생한다. 또한 pendimethalin은 미국 환경보호청(EPA)에서 중간 정도의 지속적-생물축적성 유독 물질로 분류하여(Roca et al., 2009) 관리하고 있는 디니트로아닐린(dinitroaniline) 계열의 농약성분으로 채소작물에서 선택적인 잡초 방제를 위해 사전 발아(preemergence) 작용을 하는 제초제 성분(Swarcewicz MK, Gregorczyk A, 2011)이며, 본 연구에서는 쑥갓에서 PLS 기준을 초과하여 검출되었다.

이상에서와 같이 농약 허용물질목록관리제도(PLS)의 도입으로 잔류농약 검사에서 부적합 판정을 받을 가능성이 매우 높아질 것이라고 진 등(Jin, 2018)은 의 보고와 같이 본 연구의 결과에서도 16건의 중 18회의 농약성분이 기준을 초과하여 검출되었고, 이 중 14회가 PLS 기준을 초과한 것으로 확인되었다. 이들 대부분이 농약 잔류허용기준이 없는 소면적 재배작물로 확인되었다. 소면적 재배작물은 그 종류가 다양하고 소비자의 식생활 변화에 따라 수요가 증가하면서 재배 면적이 점차 확대되고 있으나(Ahn et al., 2014), 경제적 가치가 낮아 사용 등록된 농약 수가 적어, 농작물 재배 과정에서 병해충 방제를 위해 농약의 사용이 필수불가결함에도 불구하고 사용 기준이 정해지지 않아 농가에서는 큰 어려움을 겪고 있는 실정이다(Jeong, 2017; Lee, 2013). 따라서 일반적인 유통과정을 거치지 않는 소면적 재배작물이 판매의 큰 비중을 차지하고 있는 로컬푸드는 신선하고 안전하다는 소비자들의 인식으로 선호도가 높은 만큼 잔류 농약에 대한 안전성 확보를 위해 생산 및 판매단계에서의 검사 강화가 필요하다. 재배 농가 또한 생산단계에서부터 농약 안전사용기준 준수 등을 통해 소비자들의 믿음에 부합하기 위한 노력이 필요할 것으로 판단된다.

유해성 평가

농약 잔류허용기준을 초과한 부적합 채소류의 검출 농도 (mg/kg)와 일일식품섭취량(g/day)을 곱한 값을 한국인 평균 체중(66.76 kg)으로 나누어 일일섭취추정량(EDI, mg/kg b.w/ day)를 구하였다. 이를 인체노출안전기준(ADI, mg/kg b.w/ day)과 상대적인 비율을 이용하여 위해지수(HI)를 결정하였으며, 1이하이면 안전하다고 판단한다. 본 연구에서는 농약 잔류허용기준을 초과한 16개 품목의 18개 농약성분을 대상으로 위해성을 확인하기 위해 Table 9와 같이 위해지수를 산출하였고, 그 결과 3.32E-06~8.70E-02 수준으로 확인되었다. 부적합 품목 중 상추(8.70E-02), 시금치(6.93E-02), 무잎 (3.64E-02) 등의 위해지수가 가장 높았으며, 검출된 농약성분은 모두 phorate로 확인되었다. 그러나 경구, 경피, 흡입 등의 경로 노출 시 독성도가 높은 유기인계 화합물로 알려진 phorate가 이들 품목에서 높은 위해지수를 보인 이유는 다른 농약성분보다 일일섭취허용량이 낮게 설정되어 있기 때문인 것으로 판단된다(Kwak et al., 2024).

그러나 본 연구에서 농약성분이 농약 잔류허용기준을 초과하여 검출된 모든 품목들의 위해지수가 위해성 판단 기준 값인 1의 1/10 수준인 0.1 이하로 확인되어, 식이 섭취량에 의한 농약성분의 위해도는 미미한 것으로 판단된다. 또한, 농산물은 세척을 거쳐 섭취하는 것이 대부분으로 이러한 전 처리만으로도 채소류 중 농약 잔류량을 줄일 수 있어(Yang et al., 2022), 우리의 식습관을 반영한 채소류 소비는 대부분 안전한 것으로 판단된다.

Acknowledgments

이 논문은 광주광역시보건환경연구원의 2024년 연구과제 지원을 받아 수행되었습니다.

이해상충관계

저자는 이해상충관계가 없음을 선언합니다.

REFERENCES

-

Ahn CH, Kim YH, Eom HS, Lee GH, Ryu GH, et al., 2014. A study on crop group for pesticide efficacy and crop safety of minor crops. Korean J. Pestic. Sci. 18(4):364-375. (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2014.18.4.364]

-

An JM, Shin SJ, Kim MG, Hwang HR, Chang SY, et al., 2019. Residual characteristics of etofenprox, pyrifluquinazon, spirotetramat and sulfoxaflor in cow parsnip (Heracleum moellendorffii L.) of minor crop. Korean J. Pestic. Sci. 23(2):61-69. (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2019.23.2.61]

-

Asahi M, Kobayashi M, Kagami T, Nakahira K, Furukawa Y, et al., 2018. Fluxametamide: A novel isoxazoline insecticide that acts via distinctive antagonism of insect ligand-gated chloride channels. Pestic. Biochem. Physiol. 151:67-72.

[https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2018.02.002]

- Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), 2019. A study on strategies to promote local food direct sales markets. https://edu.at.or.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000072&baseMenuNo=503000000&nttId=2665, (Accessed Jan. 14. 2025)

- Choi GY, Kim JH, Han BJ, Jeong YM, Seo HY, et al., 2004. Characteristic of decomposition of residual pesticides on diazinon and endosulfan in young radish. J. Appl. Biol. Chem. 47(2):238-234. (In Korean)

- Health and Environment Research Institute of Gwangju Metropolitan city (GHERI) 2024. 2023 Annual Report on safety monitoring of Agricultural and Fishery Products. Gwangju Metropolitan city. Korea. p. 17. (In Korean)

-

Hwang LH, Yang HR, Lee JK, Kim CK, Kim MJ, et al., 2020. Determination of neonicotinoid pesticides in commercial agricultural products by LC-MS/MS. J. Food Hyg. Saf. 35(4):312-318. (In Korean)

[https://doi.org/10.13103/JFHS.2020.35.4.312]

-

Jeong HR, Noh HH, Lee JY, Park HK, Jin MJ, et al., 2017. Residual characteristics and safety assessments of bifenthrin, carbendazim and metconazole in Angelica gigas Nakai. Korean J. Pestic. Sci. 21(1):97-105. (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2017.21.1.97]

-

Jin MJ, Park HK, Jeong HR, Lee JW, Jo SH, et al., 2018. Residual characteristics and safety assessments of the fungicide fenhexamid in some minor crops. Korean J. Pestic. Sci. 22(4):363-369, (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2018.22.4.363]

- Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), 2022. National nutrition statistics. Cheongju, Korea. https://www.khidi.or.kr/kps/dhraStat/result2?menuId=MENU01653&year=2021, (Accessed Dec. 10. 2024)

-

Kim NH, Lee JS, Kim OH, Choi YH, Han SH, et al., 2014. Monitoring of pesticide residues and risk assessment on agricultural products marketed in the northern area of Seoul in 2013. J. Food Hyg. Safety. 29(3):170-180. (In Korean)

[https://doi.org/10.13103/JFHS.2014.29.3.170]

-

Kim JP, Cho SJ, Song NJ, Han YJ, Kim HH, et al., 2021. Survey on pesticide residues and risk assessment in agricultural products at local food markets in Gwangju. Korean J. Pestic. Sci. 25(1):20-30. (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2021.25.1.20]

-

Kim MK, Kim SH, Kim DK, Park JE, Kim YM, et al., 2023. Research on the residual pesticide and risk assessment of agricultural products at local food markets in Ulsan. J. Food Hyg. Saf. 38(3):140-151. (In Korean)

[https://doi.org/10.13103/JFHS.2023.38.3.140]

- Kim JH, Bae CH, Kim CY, 2024. Evaluation of neonicotinoid pesticides residual toxicity to honeybees following or foliage treatment. J. Korean Appl. Sci. Technol. 41(2):484-497. (In Korean)

- Korean Statistical Information Service (KOSIS), 2022. Status of the average weight distribution by gender and age by city. https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3D350_35007_A007%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26tblId%3DDT_35007_N132%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26orgId%3D350%26path%3D%252FstatisticsList%252FstatisticsListIndex.do%26conn_path%3DMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26scrId%3D%26, (Accessed Dec. 10. 2024)

- Korea Rural Economic Institute (KREI), 2021. A study on activation strategies for local Food. Naju, Korea. p. 11-12.

-

Kwak BR, Jo SA, Lee KA, Kim SJ, Kim YH, et al., 2024. A survey on pesticide residues and risk assessment for agricultural products marketed in the northern area of Seoul from 2022 to 2023, J. Food Hyg. Saf. 39(3):239-249. (In Korean)

[https://doi.org/10.13103/JFHS.2024.39.3.239]

-

Lee MG, 2013. Management and regulation on the minor use of pesticides in Korea and foreign countries. Korean J. Pestic. Sci. 17(3):231-236. (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2013.17.3.231]

- Lee MS, 2019. Factors influencing local food purchasing - comparison of local food consumer and hypermarket consumer. J. Agric. Ext. Community Dev. 26(4):221-232. (In Korea)

-

Lim SY, Mun SJ, Lee DV, Yang YS, Kim YK, et al., 2024. Risk assessment for pesticide residues in agricultural products in Gwangju. Korean J. Pestic. Sci. 28(1):22-42. (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2024.28.1.22]

-

Mahajan R, Bonner MR, Hoppin JA, Alavanja MCR, 2006. Phorate exposure and incidence of cancer in the agricultural health study. Environ. Health Perspect. 114(8):1205-1209.

[https://doi.org/10.1289/ehp.8911]

- Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), 2021. Multiresidues method. No. 2021-26, Cheongju, Korea.

- Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), 2023. Common Guidelines for Risk Assessment of Human Products. Cheongju, Korea. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1059/view.do?seq=14977, (Accessed January. 14. 2025)

- Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), 2024. Pesticides and Veterinary Drugs Information. https://www.foodsafetykorea.go.kr/residue/prd/info/list.do?currentPageNo=1&searchCode=&menuKey=1&subMenuKey=9&subChildMenuKey=&searchConsonantFlag=en&searchFlag=prd&searchValue2=A&searchConsonantFlag2=en&excelSave=&excelSaveInput=&etcFlag=&searchValue=A, (Accessed Dec. 10. 2024a)

- Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), 2024b. Pesticides and veterinary drugs information, https://residue.foodsafetykorea.go.kr, (Acessed Dec. 12. 2024)

- National Institute of Food and Drug Safety Evaluation (NIFDS), 2016. Guidelines on standard procedures for preparing analysis method. Cheongju, Korea. (In Korean)

- National Institute of Food and Drug Safety Evaluation (NIFDS), 2023. Handbook for the pesticide residue analytical methods of food code. 6th ed. Cheongju, Korea. pp. 213-224. (In Korean)

- Noh HH, Lee KH, Lee JY, Park HK, Park SH, et al., 2011. Characteristics of pesticide residues in leafy vegetables collected from wholesale and traditional markets in Cheongju. Korean J. Pestic. Sci. 15(4):453-462. (In Korean)

-

Roca E, D'Errico E, Izzo A, Strumia S, Esposito A, et al., 2009. In vitro saprotrophic basidiomycetes tolerance to pendimethalin. Int. Biodeterior. Biodegrad. 63(2):182-186.

[https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2008.08.004]

-

Ryu KY, Kim JP, Park DW, Lee DV, Song NJ, et al., 2020. A statistical analysis of pesticide residues on leafy vegetables selling at agricultural wholesale markets in Gwangju. Korean J. Pestic. Sci. 24(1):91-104. (In Korean)

[https://doi.org/10.7585/kjps.2020.24.1.91]

-

Son MH, Kim JK, Lee YJ, Kim JE, Baek EJ, et al., 2023. Monitoring of residual pesticides in local foods distributed in the western Gyeonggi Province. J. Food Hyg. Saf. 38(6): 489-495. (In Korean)

[https://doi.org/10.13103/JFHS.2023.38.6.489]

-

Swarcewicz MK, Gregorczyk A, 2011. The effects of pesticide mixtures on degradation of pendimethalin in soils. Environ. Monit. Assess. 184:3077-3084.

[https://doi.org/10.1007/s10661-011-2172-x]

-

Weon MK, Park YH, Lee YJ, 2015. Effects of local food value perception on purchasing and experience. J. Korean Soc. Food Cult. 30(1):54-63. (In Korea)

[https://doi.org/10.7318/KJFC/2015.30.1.054]

- Yang SJ, Mun SJ, Kim HJ, Han SJ, Kim DW, et al., 2022. Effectiveness of different washing strategies on pesticide residue removal: the first comparative study on leafy vegetables. Korean J. Pestic. Sci. 21(4):341-354. (In Korean)

-

Yang YS, Gang GR, Lee SM, Kim SG, Lee MG, et al., 2017. Survey on Pesticide Residues and Risk Assessment of Agricultural Products from Wholesale Market in Gwangju (2014~2016). Foods. 11(18):2916.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2017.21.4.341]

-

Yi YJ, Joung HJ, Kum JY, Hwang IS, Kim MS, et al., 2020. Pesticide residues in vegetables and risk assessment for consumers in Korea during 2010-2014. Food Addit. Contam. Part A. 37(8):1300-1313

[https://doi.org/10.1080/19440049.2020.1769198]

-

Yu CJ, Um JB, 2022. A study on the effect of store attributes of local food on user satisfaction. J. Korea Acad. Ind. Coop. Soc. 23(6):230-236. (In Korean)

[https://doi.org/10.5762/KAIS.2022.23.6.230]

Keunyoung Ryu, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0000-0002-7542-4268

Migeum Ryu, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher

Hyemin Park, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0000-0002-5238-9463

Ayoon Kim, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher

Jaerin Lee, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0000-0003-1421-9022

Cheongmi Lee, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0009-0007-4605-0512

Suyeon Lee, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0000-0003-4799-1393

Yeongseon Song, Gwangju Metropolitan City Hall, Research Administrative Assistant

Yongshik Yang, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0000-0003-2229-6896

Hyejin Jeong, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0000-0002-0070-0731

Jinyeong Kim, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0009-0006-5268-9542

Sujung Park, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0009-0004-6169-1738

Giseong Lee, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Researcher, https://orcid.org/0000-0002-3507-7281

Jinhee Kim, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Manager, https://orcid.org/0000-0002-6550-4627

Insook Kang, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Directror

Minji Kim, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Manager, https://orcid.org/0000-0002-9334-5782