다래, 머루, 앵두 및 산사 열매 중 Acetamiprid의 잔류특성

초록

본 연구는 다래, 머루, 앵두, 산사 열매를 대상으로 acetamiprid의 잔류특성을 구명하기 위하여 시험을 수행하였다. 시험농약인 acetamiprid를 2,000배 희석하여 수확 전 7일 간격으로 2회 살포하였다. 열매시료는 수확전 30-21, 21-14, 14-7, 7-0 처리구에서 각각 수확하였다. 다래, 머루, 앵두, 산사 열매 중 acetamiprid의 회수율은 각각 83.1~99.7, 88.1~95.9, 85.9~92.1 및 84.1~98.9%의 결과를 보였다. 다래, 머루, 앵두 및 산사 열매 중 acetamiprid의 잔류량은 각각 0.02~0.60 mg/kg, 0.41~1.74 mg/kg, 0.07~0.55 mg/kg 및 0.68~2.22 mg/kg 수준이었으며, 일일섭취허용량 대비 일일섭취추정량은 모두 1.3% 미만으로 안전한 수준을 나타내었다. 이러한 결과는 4개 열매 중 acetamiprid의 안전사용기준 설정을 위한 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 판단된다.

Abstract

This study investigates the residual characteristics of acetamiprid in various fruits, specifically focusing on four fruit species: Actinidia arguta Planch, Vitis coignetiae Pulliat, Prunus tomentosa Thunberg, and Crataegus pinnatifida Bunge. The test pesticide, acetamiprid(8% WP, 5% SL) was diluted 2,000 times and applied twice to the fruits at 7-day intervals. Fruit samples were harvested at four pre-harvest intervals: 30-21, 21-14, 14-7, and 7-0 days. The recovery rates of acetamiprid in the fruits ranged from 83.1~99.7% in Actinidia arguta Planch, 88.1~95.9% in Vitis coignetiae Pulliat, 85.9~92.1% in Prunus tomentosa Thunberg and 84.1~98.9% in Crataegus pinnatifida Bunge. Residual amounts of acetamiprid were as follows: 0.02~0.60 mg/kg in Actinidia arguta Planch, 0.41~1.74 mg/kg in Vitis coignetiae Pulliat, 0.07~0.55 mg/kg in Prunus tomentosa Thunberg and 0.68~2.22 mg/kg in Crataegus pinnatifida Bunge. The estimated daily intake ratio of acetamiprid compared to the acceptable daily intake was less than 1.3%, representing safe level for acetamiprid. These findings form the basis for establishing guidelines on the safe use of acetamiprid in these fruits.

Keywords:

Acetamiprid, Actinidia arguta Planch, Vitis coignetiae Pulliat, Prunus tomentosa Thunberg, Crataegus pinnatifida Bunge, Pesticide residue키워드:

다래, 머루, 앵두, 산사, 잔류농약서 론

정부에서는 국내산 및 수입산 농산물 중 잔류하는 농약에 대한 안전성 확보를 위하여 2011년에 농약 허용물질목록관리제도(Positive List System, PLS) 도입 계획을 발표하였으며, 2016년에 견과종실류 및 열대과일류에 대하여 부분적 시행 후 2019년부터는 모든 농산물에 대하여 PLS 기준을 적용하고 있다(An et al., 2019; MFDS, 2015). PLS 제도는 국내 농약 안전관리를 강화하는 제도로 생산자들이 농산물별로 등록된 농약에 한해 안전사용기준과 잔류허용기준 내에서 사용하고, 잔류허용기준 미설정 및 미허가 농약은 일률기준인 0.01 mg/kg 이하를 적용하는 제도이다. PLS 도입의 목적은 수입 농산물에 대한 잔류농약 관리와 더불어 국내 농산물에 대한 재배면적 및 생산량이 적은 작물에는 등록농약이 부족하여 다른 작물에 등록되어있는 농약을 임의로 사용하는 관행적 오남용을 방지하기 위한 목적도 있다(KREI, 2019). 유통 농산물에 대한 잔류농약 조사 연구에서 PLS 시행 이후 전체 부적합 건에서 미등록 농약이 검출된 부적합 빈도가 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다(Oh et al., 2023; Song et al., 2021). 이에 따라 잔류허용기준 미설정 농약의 등록이 시급한 실정이나 소면적 작물은 재배면적이 작고 농약의 사용량도 적어 잔류허용기준이 설정된 농약의 수가 제한적이다(Lee, 2013; Park et al., 2022).

국내 유통 농산물 및 수입 농산물에 대하여 잔류농약 검출자료를 통합 정리하여 검출빈도가 높은 농약을 확인하여, 국내 유통 모니터링 결과 최근 5년간 국내 유통 식품 중 58종의 품목을 검사한 결과, acetamiprid, acrinathrin 및 amisulbrom 등 총 96종의 농약이 검출되었다(Ji, 2017). 이중 acetamiprid는 과수나 채소에 발생하는 진딧물류, 총채벌레류 등의 방제에 주로 사용하는 약제(KCPA, 2022)이며, 농민들이 선호하여 사용빈도가 높아 농산물에 잔류할 가능성이 높은 농약으로 평가(Park et al., 2010)되고 있으나, 현재까지 다래, 머루, 앵두 및 산사열매에 잔류허용기준이 미설정되어 있다.

잔류허용기준 미설정으로 인한 부적합 농산물 문제를 해결하기 위하여 농촌진흥청에서는 소면적 재배작물에 대한 농약직권등록사업을 실시하였으며, 이를 통해 소면적 작물재배에서 발생하는 병해충을 방제할 때 농가의 농약 선택권을 보장하고 농약의 안전한 사용을 유도하고 있다(Oh et al., 2023).

따라서 본 연구에서는 잔류허용기준이 설정되어 있지 않은 소면적 작물인 다래, 머루, 앵두 및 산사열매를 대상으로 잎벌레류 및 나방류 등의 방제를 위한 살충제 acetamiprid를 선정하였다. 다래, 머루, 앵두 및 산사열매에 acetamiprid (8% WG, 5% SL) 약제를 살포한 후 수확일에 시료를 채취하여 acetamiprid의 잔류특성을 구명하고 그에 따른 안전사용기준 및 잔류허용기준 설정의 기초자료로 활용하고자 하였다.

재료 및 방법

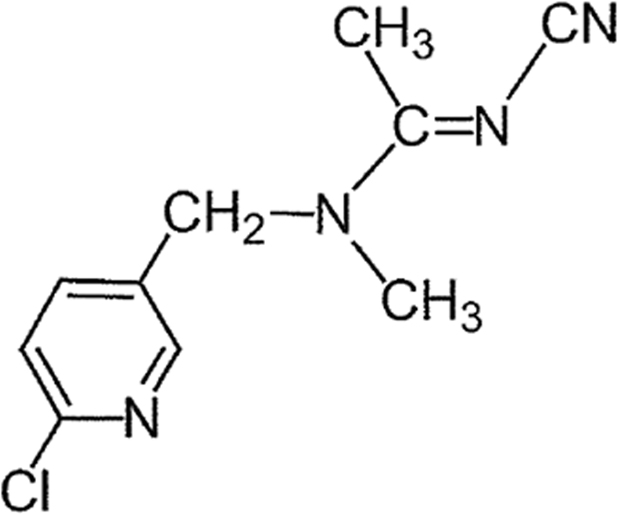

시험약제 및 시약

다래, 머루, 앵두에 처리한 시험약제는 acetamiprid 8% 수화제(모스피란, 경농), 산사에 처리한 시험약제는 acetamiprid 5% 액제(신엑스, 경농)를 사용하였다. 표준품은 AccuStandard 1,000 mg/L stock solution을 사용하였으며, 시험에 사용된 약제의 화학구조는 Fig . 1과 같다. 시료 전처리 추출 과정에서 사용된 QuEChERS Extract Kit (4 g magnesium sulfate, 1 g sodium chloride, 1 g trisodium citrate dihydrate, 0.5 g disodium hydrogencitrate sesquihydrate)는 BEKOlut (Germany)제품을 사용하였다. 표준용액 조제, 전처리과정 및 기기분석에서 사용한 acetonitrile과 기기분석 이동상 조제에 사용한 formic acid는 B&J (U.S.A) 제품을 사용하였다.

포장시험

다래는 2023년 8월부터 강원도 원주시 소재, 머루는 2023년 8월부터 전라북도 무주군 소재, 앵두는 2023년 5월부터 충청북도 괴산군 소재, 그리고 산사는 2023년 8월부터 충청남도 부여군 소재에서 각각 1개월간 포장을 임차하여 수행하였다.

처리구는 각 3반복 및 무처리구 1반복으로 구성하였으며, 약제처리는 수확전 처리일을 다르게 설정하여 4개의 약제처리구를 설정하였다. 약제처리는 시험 농약을 2,000배 희석하여 펌프식 분무기(AE-40N, 아성정공, 대한민국)를 이용하여 약액이 흐를 때까지 충분히 묻도록 골고루 살포하였으며(Table 1), 우천으로 처리일에 약제처리가 불가한 경우에는 예정일 전후로 처리하였다.

대상 약제의 잔류량 분석을 위한 다래, 머루, 앵두, 산사시료를 처리구별로 일정한 크기의 시료를 채취하였으며, 다래, 앵두는 500 g 이상, 머루는 1 k g 이상 및 산사는 생열매 1 kg(건조시료 200 g) 이상 수확하였다. 산사시료는 수확 후 농가관행 방법에 따라 건조기(HJ120, 한일지엔코, 대한민국)를 이용하여 50oC에서 60시간 건조하였으며, 모든 시료는 분석 전까지 -20oC 이하에서 냉동보관하였다.

검량선 작성 및 회수율시험

대상약제인 a cetamiprid 1 ,000 mg/L 표준용액 1 mL을 9 mL의 acetonitrile에 녹여 100 mg/L 농도의 저장표준용액을 만들었다. 이 저장표준용액에서 일정량을 취한 후 acetonitrile로 희석하여 0.001, 0.0025, 0.005, 0.01, 0.025 및 0.05 mg/L의 작업표준용액을 조제하였다. 무처리 시료 전처리용액(1 mL)을 완전 농축 후 작업표준용액(1 mL)으로 재용해하여, matrix matched working standard 용액을 제조하였다. 이후 시료분석 전후로 2회 주입하여, chromatogram상의 peak 면적을 기준으로 표준검량선을 작성하였다.

회수율 시험은 무처리 시료 10 g에 0.1 mg/L, 1.0 mg/L의 acetamiprid 표준용액을 정량한계(Limit of Quantification, LOQ) 수준과 LOQ의 10배의 수준으로 처리한 후 잔류농약 분석과정과 동일한 방법으로 3반복 분석하여 산출하였다.

잔류시료분석

마쇄한 다래, 머루 및 앵두 시료 10 g을 50 mL conical tube에 넣고, 산사 건조시료 10 g에 증류수 10 mL를 첨가하여 30분간 습윤화시킨 후 acetonitrile 10 mL를 가하여 660 rpm으로 5분간 진탕 추출하였다. 진탕 추출한 후, QuEChERS kit (4 g magnesium sulfate, 1 g sodium chloride, 1 g trisodium citrate dihydrate 및 0.5 g disodium hydrogen citrate sesquihydrate)을 가하고 추가적으로 5분간 진탕 추출하였다. 추출액을 3,000 rpm으로 5분간 원심분리 후상징액 1 mL을 취하고 0.22 μm syringe filter (PTFE)로 여과 후 10배 희석하여 LC-MS/MS로 분석하였다(Table 2, 3).

생물학적 반감기 및 감소 상수

다래, 머루, 앵두 및 산사 중 acetamiprid의 일자별 평균잔류량을 회귀방정식(Ct = C0 × e-kt (Ct: 특정 경과일 후 잔류량, C0: 초기 잔류량, k: 감소상수, t: 경과시간))으로 산출한 뒤 k 값을 이용하여 생물학적 반감기(t1/2)를 t1/2 = ln2/k 식으로 산출하였다(Lee et al., 2022; Park et al., 2024).

위해성 평가

시험 작물 중 acetamiprid의 일일섭취허용량(Acceptable Daily Intake, ADI) 대비 일일섭취추정량(Estimated Daily Intake, EDI)인 %ADI를 토대로 평가하였다. 일일섭취추정량은 각 처리구에서 시료 중 acetamiprid의 최고잔류량과 일일섭취량을 곱한 후 한국인 평균 체중인 60 kg을 고려하여 안전성을 평가하였다(RDA, 2024). 작물별 일일섭취량은 2018년과 2021 국민영양통계(KHIDI, 2018, 2021) 중 전체연령의 자료를 이용하였으며, 산사는 식품으로는 섭취하지 않고, 생약으로 섭취하기 때문에 일일섭취량을 산정할 수 없어서 제외하였다.

결과 및 고찰

분석법 확립 및 회수율시험

다래, 머루, 앵두 및 산사 중 acetamiprid의 표준검량선의 회귀방정식은 4개 작물에서 모두 R2가 0.998 이상이었다(Table 4). 정량한계(LOQ)는 모두 0.01 mg/kg이었으며, 회수율 결과는 회수율 범위 70~120%와 변이계수(coefficient of variation, C.V.) 20% 이내로 농약 및 원제의 등록기준과 SANTE/11312/2021 가이드라인(European Commission, 2023) 기준을 만족하였다(Table 5).

Acetamiprid의 잔류특성

Acetamiprid 잔류량은 다래 0.02~0.06 mg/kg, 머루 0.41~1.74 mg/kg, 앵두 0.07~0.55 mg/kg 및 산사 0.68~2.22 mg/kg 이었다(Table 6). 다래는 수확 7일 전 2회 처리구의 잔류량은 평균 0.50 mg/kg이었으며, 수확 15일 전 2회 처리 시 평균 0.25 mg/kg으로 초기 잔류량보다 50% 감소하였고, 수확 30일 전 2회 처리구에서는 평균 0.03 mg/kg으로 94% 감소하는 경향을 보였다. 최종 약제처리 후 시간이 경과함에 따라 농도가 감소할 뿐만 아니라, 잦은 강우로 인하여 잔류량의 감소에 영향을 미쳤을 것으로 판단되었다. 머루는 수확 7일 전 2회 처리구의 잔류량은 평균 1 .53 mg /kg이었고, 수확 13일 전 2회 처리 시 평균 1.22 mg/kg으로 초기 잔류량보다 20% 감소하였으며, 수확 30일 전 2회 처리구에서는 평균 0.46 mg/kg으로 70% 감소하는 경향을 보였다. 앵두는 수확 7일 전 2회 처리구의 잔류량은 평균 0.52 mg/kg이었고, 수확 14일 전 2회 처리시 평균 0 .36 mg/kg으로 초기 잔류량보다 31% 감소하였으며, 수확 30일 전 2회 처리구에서는 평균 0.07 mg/kg으로 87% 감소하는 경향을 나타내었다. 산사열매 건조시료는 수확 6일 전 2회 처리구의 잔류량은 평균 2.12 mg/kg 수준이었으며, 수확 14일 전 2회 처리 시 평균 1.10 mg/kg으로 초기 잔류량보다 48% 감소하였으며, 수확 30일 전 2회 처리구에서는 평균 0.74 mg/kg으로 65% 감소하는 경향을 나타내었다. 산사열매의 수분함량은 65.1 ± 2.6%이었으며, 건조과정을 통해서 다른 작물보다 잔류량이 높게 산출되었다.

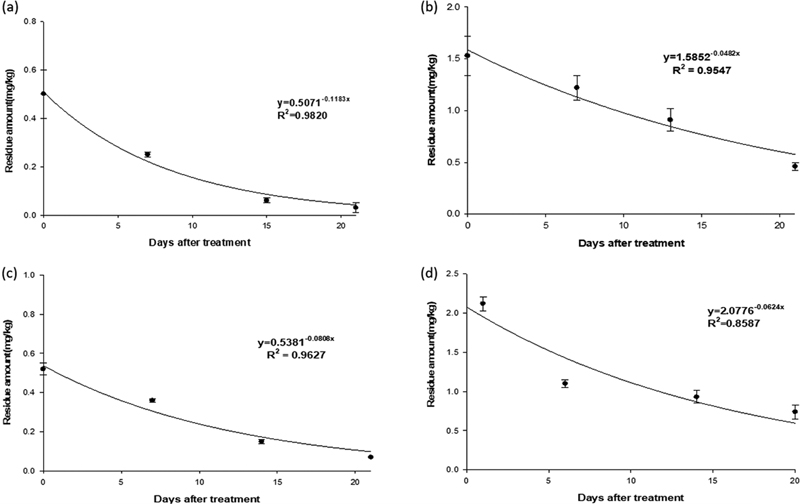

다래, 머루, 앵두 및 산사에 acetamiprid 약제처리 후 일자별 평균 잔류량을 확인하여 경시적인 잔류량 변화로부터 반감기를 산출하였다. 시험기간 중 각 작물별 평균 잔류량을 이용하여 회귀분석을 실시하였으며, 회귀식을 산출 한 결과 다래는 y = 0.5071e-0.1183x (R2 = 0.9820), 머루는 y = 1.5852e-0.0482x (R2 = 0.9547), 앵두는 y = 0.5381e-0.0808x (R2 = 0.9627), 그리고 산사는 y = 2.0776e-0.0624x (R2 = 0.8587)이었다. 각각의 식을 이용하여 산출된 반감기는 각각 5.9일, 14.4일, 8.6일 및 11.1일로 확인되었다(Fig. 2).

Degradation patterns of acetamiprid in Actinidia arguta Planch (a), Vitis coignetiae Pulliat (b), Prunus tomentosa Thunberg (c) and Crataegus pinnatifida Bunge (d).

다래, 앵두 및 산사는 최초 약제처리일 이후부터 비대생장이 둔화되는 시기로 생장에 의한 잔류소실보다는 강우의 영향을 더 많이 미친 것으로 판단하였다. 각 시험지역의 기상정보에 따르면 31일간의 포장 시험기간 중 강우를 기록한 날은 다래, 머루, 앵두 및 산사 시험지역에서 각각 15일, 19일, 12일 및 13일이었으며, 강우 기록이 가장 많은 머루는 비가림 재배로 기상조건의 영향이 다른 작물보다는 적은 것으로 판단되었다. 특히 acetamiprid는 수용해도가 4,250 mg/L로 노지재배의 경우 강우에 많은 영향을 받으며, 다래, 앵두, 산사는 수확시기 전후 잦은 강우로 인하여 더 많은 양이 소실된 것으로 판단되었다(Kim et al., 2017; Kim et al., 2023; Park et al., 2018).

다래, 머루, 앵두 및 산사는 acetamiprid에 대하여 MRL이 설정되어 있지 않으며, 다래는 동일한 장과류 작물분류에 해당되는 작물 중 MRL이 낮게 설정된 무화과에 대한 MRL 0.3 mg/kg과 비교해 본 결과, 최종 약제살포 7일 후 처리구의 잔류농도부터 MRL 이하로 확인되었다. 머루는 장과류에 해당되며, 포도의 MRL 1.0 mg/kg과 비교해 본 결과 최종 약제살포 13일 후 처리구의 잔류농도부터 MRL 이하로 확인되었다. 앵두는 핵과류로 작물중 MRL이 낮은 오미자의 MRL 0.5 m g/kg과 비교해 본 결과, 최종 약제살포 7일 후 처리구의 잔류농도부터 MRL 이하로 확인되었다. 산사는 인과류이나 건조하여 약용(생약)로 쓰이기 때문에 작물 중 비교할 수 있는 MRL이 없었다.

위해성 평가

다래, 머루 및 앵두 중 acetamiprid의 안전성 평가를 위해 일일섭취허용량(Acceptable Daily Intake, ADI)과 일일섭취추정량(Estimated Daily Intake, EDI)으로 %ADI를 산출하였으며, %ADI는 다래 0.0587~0.7042%, 머루 0.3451~1.2254% 및 앵두 0.0329~0.2582%이었다(Table 7). 최대 잔류량을 기준으로 산출하여도 3개의 작물 중 acetamiprid의 농약 섭취량은 ADI의 1.3% 미만이었고, 이 결과를 토대로 안전사용기준 및 잔류허용기준 설정에 대한 자료로 활용될 수 있을 것으로 사료된다.

Acknowledgments

본 연구는 2023년 농촌진흥청 농약직권등록사업(과제번호: RS-2023-00215004)의 연구개발비 지원에 의해 수행되었으며 이에 감사드립니다

이해상충관계

저자는 이해상충관계가 없음을 선언합니다.

References

-

An JM, Shin SJ, Kim MG, Hwang HR, Chang SY, et al., 2019. Residual characteristics of etofenprox, pyrifluquinazon, spirotetramat and sulfoxaflor in cow parsnip (Heracleum moellendorffii L.) of minor crop. Korean J. Pestic. Sci. 23(2):61-69.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2019.23.2.61]

- European Commission, 2023. Analytical quality control and method validation proceduresfor pesticide residues analysis in food and feed (SANTE/11312/2021). https://food.ec.europa.eu/system/files/2023-11/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2021-11312.pdf, (Accessed 23 Oct. 2024).

- Ji YJ, 2017. Monitoring and rick assessment of pesticide residues for agricultural commodities in Korean and foreign country. Master’s degree, Daegu University, Gyeongbuk, Korea.

- KHIDI, 2018. National nutrition statistics food intake, Korea Health Industry Development Institute. https://www.khidi.or.kr, .

- KHIDI, 2021. National nutrition statistics food intake, Korea Health Industry Development Institute. https://www.khidi.or.kr, .

-

Kim CS, Son KA, Lee HD, Ihm YB, 2017. Runoff of dimethomorph applied in pepper field-lysimeter. Korean J. Pesti. Sci. 21(3):289-297.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2017.21.3.289]

-

Kim MW, Choi JY, Jo YJ, Ham HJ, 2023. Residual characteristics and safety assessment of dimethomorph in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and red bean (Vigna anagularis Willd.). Korean J. Pesti. Sci. 27(1):31-39.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2023.27.1.31]

- Korea Crop Protection Association (2022) Guideline of Crop Protection Products. http://www.koreacpa.org, (Accessed 17 Jan. 2024).

- KOREA RURAL ECONOMIC INSTITUTE, 2019. The introduction of positive list system and countermeasures in agricultural sector. Korea.

-

Lee MG, 2013. Management and regulation on the minor use of pesticides in Korea and foreign countries. Korean J. Pesti. Sci. 17(3):231-236.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2013.17.3.231]

-

Lee TH, Hwang KW, Jeong KS, Sun JH, Kim HJ, et al., 2022. Residual patterns of dimethomorph and mandipropamid in mandarin. Korean J. Pesti. Sci. 26(3):188-196.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2022.26.3.188]

- Ministry of Food and Drug Safety (2015) Guideline on the standard procedure for preparing test methods such as food. http://www.mfds.go.kr, . (Accessed 17 Jan. 2024).

-

Oh KY, Kang SW, Seo SJ, Kim JS, Kim JH, 2023. Residue and dietary exposure risk of fluazifop-p-butyl and sethoxydim as selective herbicides on burdock (Arctium lappa L.). Korean J. Pesti. Sci. 27(2):130-134.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2023.27.2.130]

- Park BJ, Son KA, Paik MK, Kim JB, Kwon HY, et al., 2010. Monitoring of neonicotinoid pesticide residues in fruit vegetable and human exposure assessment. Korean J. Pesti. Sci. 14(2):104-109.

-

Park HK, Noh HH, Lee JY, Jeong HR, Lee JW, et al., 2018. Residual characteristics of dimethomorph and fludioxonil in water dropwort and shallot of minor. Korean J. Pesti. Sci. 22(3):192-198.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2018.22.3.192]

-

Park JU, Bae BJ, Woo SW, Jeong HJ, Jang YJ, et al., 2022. Residual characteristics and risk assessments of Afidopyropen, Pydiflumetofen and Mefentrifluconazole in Perilla leaves. Korean J. Pesti. Sci. 26(1):65-73.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2022.26.1.65]

-

Park SJ, Hwang KW, Sun JH, Moon JK, 2024. Residue and distribution of cyenopyrafen and flufenoxuron in passion fruit. Korean J. Pesti. Sci. 28(2):149-159.

[https://doi.org/10.7585/kjps.2024.28.2.149]

- RDA, 2024. Acceptable Daily Intake (ADI), Rural Development Administration. https://psis.rda.go.kr/psis/cont/contentMain.ps?menuId=PS00324, (Accessed Oct. 29. 2024).

-

Song SH, Kim KY, Kim YS, Ryu KS, Kang MS, et al., 2021. Comparative analysis of pesticide residues in agricultural products in circulation in Gyeonggi-do before and after positive list system enforcement. J. Food Hyg. Saf. 36(3): 239-247.

[https://doi.org/10.13103/JFHS.2021.36.3.239]

Hye Rim Kang, P&K HSE, Researcher, https://orcid.org/0009-0002-8879-2411

Yeon Woo Choi, P&K HSE, Researcher, https://orcid.org/0009-0009-0463-5349

Hyeong Gyu Yu, P&K HSE, Researcher, https://orcid.org/0009-0005-9722-2228

Kee Sung Kyung, Department of Environmental and Biological Chemistry, College of Agriculture, Life and Environment Science, Chungbuk National University, Professor, https://orcid.org/0000-0001-6120-6027

Kyun Kim, P&K HSE, Researcher